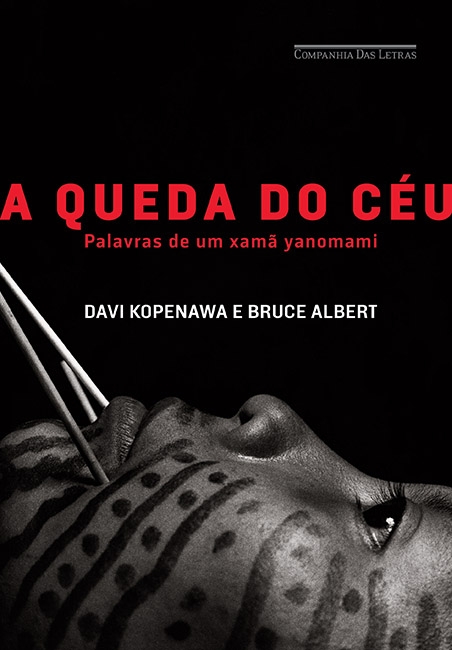

Trechos de A queda do céu: palavras de um xamã yanomami, de Davi Kopenawa e Bruce Albert. São Paulo: Companhia das Letras, 2015. 1ª edição.

Hoje, os brancos acham que deveríamos imitá-los em tudo. Mas não é o que queremos. Eu aprendi a conhecer seus costumes desde a minha infância e falo um pouco a sua língua. Mas não quero de modo algum ser um deles. A meu ver, só poderemos nos tornar brancos no dia em que eles mesmos se transformarem em Yanomami. Sei também que se formos viver em suas cidades, seremos infelizes. Então, eles acabarão com a floresta e nunca mais deixarão nenhum lugar onde possamos viver longe deles. Não poderemos caçar, nem plantar nada. Nossos filhos vão passar fome. Quando penso em tudo isso, fico tomado de tristeza e de raiva.

Hoje, os brancos acham que deveríamos imitá-los em tudo. Mas não é o que queremos. Eu aprendi a conhecer seus costumes desde a minha infância e falo um pouco a sua língua. Mas não quero de modo algum ser um deles. A meu ver, só poderemos nos tornar brancos no dia em que eles mesmos se transformarem em Yanomami. Sei também que se formos viver em suas cidades, seremos infelizes. Então, eles acabarão com a floresta e nunca mais deixarão nenhum lugar onde possamos viver longe deles. Não poderemos caçar, nem plantar nada. Nossos filhos vão passar fome. Quando penso em tudo isso, fico tomado de tristeza e de raiva.

Os brancos se dizem inteligentes. Não o somos menos. Nossos pensamentos se expandem em todas as direções e nossas palavras são antigas e muitas. Elas vêm de nossos antepassados. Porém, não precisamos, como os brancos, de peles de imagens para impedi-las de fugir da nossa mente. Não temos de desenhá-las, como eles fazem com as suas. Nem por isso elas irão desaparecer, pois ficam gravadas dentro de nós. Por isso nossa memória é longa e forte. O mesmo ocorre com as palavras dos espíritos xapiri, que também são muito antigas. Mas voltam a ser novas sempre que eles vêm de novo dançar para um jovem xamã, e assim tem sido há muito tempo, sem fim. (p. 75)

A imagem de Omama disse a nossos antepassados: “Vocês viverão nesta floresta que criei. Comam os frutos de suas árvores e cacem seus animais. Abram roças para plantar bananeiras, mandioca e cana-de-açúcar. Deem grandes festas reahu! Convidem uns aos outros, de diferentes casas, cantem e ofereçam muito alimento aos seus convidados!”. Não disse a eles: “Abandonem a floresta e entreguem-na aos brancos para que a desmatem, escavem seu solo e sujem seus rios!”. Por isso quero mandar minhas palavras para longe. Elas vêm dos espíritos que me acompanham, não são imitações de pele de imagens que olhei. Estão bem fundo em mim. Faz muito tempo que Omama e nossos ancestrais as depositaram em nosso pensamento e desde então nós as temos guardado. Elas não podem acabar. Se as escutarem com atenção, talvez os brancos parem de achar que somos estúpidos. Talvez compreendam que é seu próprio pensamento que é confuso e obscuro, pois na cidade ouvem apenas o ruído de seus aviões, carros, rádios, televisores e máquinas. Por isso suas ideias costumam ser obstruídas e enfumaçadas. Eles dormem sem sonhos, como machados largados no chão de uma casa. Enquanto isso, no silêncio da floresta, nós, xamãs, bebemos o pó das árvores yãkoana hi, que é o alimento dos xapiri. Estes então levam nossa imagem para o tempo do sonho. Por isso somos capazes de ouvir seus cantos e contemplar suas danças de apresentação enquanto dormimos. Essa é a nossa escola, onde aprendemos as coisas de verdade. (p. 76-77)

Quando o iniciando se aplica a responder aos xapiri, as imagens do sabiá yõrixiama e da árvore de cantos reã hi descem rapidamente a ele. Essas imagens nos emprestam suas gargantas e reforçam nossa língua. Desse modo, as palavras do canto dos espíritos aumentam depressa em nós, como num gravador. Bebemos yãkoana com os olhos cravados em sua dança de apresentação e perdemos todo o receio de cantar diante das pessoas de nossa casa. Foi isso mesmo que aconteceu comigo! (p. 149)

No começo, como outros, eu pensava que os xapiri moravam no peito dos xamãs. Mas estava errado, não é verdade. Suas casas não podem se situar tão perto da terra, ao alcance de nossa fumaça e de nossos fedores! Ficam noutro lugar, penduradas bem no peito do céu. Por isso os xapiri podem contemplar a floresta toda, por maior que seja. Das alturas em que estão, nada escapa a seus olhos, nem nos confins da terra e do céu. Na verdade, são as imagens deles, e as de seus espelhos, que moram no peito dos xamãs. Assim é. Uma casa de espíritos nada se assemelha a uma casa comum. Seus esteios imitam o interior do peito do xamã, o pai dos xapiri. As clavículas de seu torso são as vigas que sustentam o círculo do teto. Seus quadris são a base dos postes que a assentam no chão. Sua boca e garganta são a porta principal que conduzem a ela. Seus joelhos e cotovelos são clareiras-espelhos, onde os espíritos fazem uma parada antes de entrar.

Assim, se um xamã for muito magro e seu peito estreito demais, a casa de seus espíritos será apertada. Não poderão aumentar. Será preciso ampliá-la, rasgando-a para que novos xapiri possam nela se instalar. Casa de espíritos pequena demais não dá nada de bom. Precisa ser grande como uma montanha. Por isso, quando uma pessoa enfurecida quer insultar um xamã, dispara: “Seu peito é oco! Você diz que tem muitos espíritos mas é mentira. Você é fraco e sua casa de espíritos é estreita demais, atulhada e sombria!”. É também por isso que, quando o peito de um rapaz é amargo, salgado e enfumaçado, os xapiri o consideram sujo e se recusam a mudar-se para lá. Quando, ao contrário, o torso de um iniciando é largo, assim será sua casa de espíritos e os xapiri serão muito numerosos para vir dançar nela. E se o novo xamã for mesmo corpulento, ela será imensa, como o edifício das Nações Unidas. (p. 165)

As árvores da floresta e as plantas de nossas roças também não crescem sozinhas, como pensam os brancos. Nossa floresta é vasta e bela. Mas não o é à toa. É seu valor de fertilidade que a faz assim. É o que chamamos de në rope. Nada cresceria sem isso. O në rope vai e vem, como um visitante, fazendo crescer a vegetação por onde passa. Quando bebemos yãkoana, vemos sua imagem que impregna a floresta e a faz úmida e fresca. As folhas de suas árvores aparecem verdes e brilhantes e seus galhos ficam carregados de frutos. Vê-se também grande quantidade de pupunheiras rasa si, cobertas de pesados cachos de frutos, pendurados na parte de baixo de seus troncos espinhosos, e imensas plantações de bananeiras e pés de cana-de-açúcar. Esse valor de fertilidade da terra está ativo por toda parte. É ele que faz acontecer a riqueza da floresta e que, desse modo, alimenta os humanos e a caça. É ele que faz sair da terra todas as plantas e frutos que comemos. Seu nome é o de tudo o que prospera, tanto nas roças como na floresta. (p. 207)

Eu acredito, junto daqueles que conhecem essas regiões distantes, misteriosas e desertas, que, contanto que elas permaneçam no estado atual, ou seja, desprovidas de recursos e dominadas pelas ferozes hordas de Marakanãs, Kirishanas (Yanomami) e de tantos outros que as infestam, as solidões da Parima permanecerão inacessíveis aos homens civilizados e envoltas nos mistérios que a cercam até os dias de hoje.

F. X. Lopes de Araujo, 1984

Comissão Brasileira Demarcadora de Limites

(p. 222)

Nossos pais e avós desconfiavam dos brancos, e sempre temeram suas fumaças de epidemia. No entanto, jamais se preocuparam em saber o que os trouxera à nossa floresta. Não sabiam que tinham vindo para demarcar a fronteira do Brasil no meio de nossa terra. Mostraram-se hospitaleiros e amigáveis. Juntaram-se de bom grado para acompanhá-los, transportando sua comida e suas ferramentas de metal em grandes cestos cargueiros. Apenas observaram os forasteiros com curiosidade, enquanto abriam largas trilhas na mata e plantavam grandes pedras nas nascentes dos rios. Jamais teriam imaginado que, mais tarde, os filhos e netos daquela gente voltariam, tão numerosos, para tirar ouro dos rios e alimentar seu gado na floresta derrubada. Nunca pensaram que esses brancos um dia poderiam querer expulsá-los de sua própria terra. Ao contrário, uma vez passado o receio inicial, nossos antigos ficaram mais felizes com a visita daquela gente outra. Ao longo dos dias, examinavam atentamente as caixas cheias de facões e machados que tinham subido com eles o rio Demini. Um único pensamento ocupava então suas mentes: “A partir de agora, nunca mais vão nos faltar ferramental de metal!”. (p. 245)

Quando viram aqueles forasteiros pela primeira vez, nossos maiores acharam que fossem fantasmas. Ficaram com muito medo, e disseram a si mesmos: “Devem ser os fantasmas dos mortos que voltam entre nós!”. Mais tarde, entenderam que podia tratar-se dos ancestrais de Hayowari que Omama havia transformado em estrangeiros napë. Pensaram então que aqueles habitantes de terras longíquas deviam ter retornado à floresta por generosidade, para trazer suas mercadorias para os Yanomami, que não possuíam nenhuma. Hoje, ninguém mais pensa nada disso! Vimos os brancos espalharem suas epidemias e nos matarem com suas espingardas. Vimo-los destruírem a floresta e os rios. Sabemos que podem ser avarentos e maus e que seu pensamento costuma ser cheio de escuridão. Esqueceram que Omama os criou. Perderam as palavras de seus maiores. Esqueceram o que eram no primeiro tempo, quando eles também tinham cultura.

Omama depositou a espuma com a qual criou os antigos brancos muito longe de nossa floresta. Deu-lhes uma outra terra, distante, para nos proteger de sua falta de sabedoria. Mas eles copularam sem parar e tiveram mais e mais filhos. Então, foram tomados de euforia, fabricando um sem-número de mercadorias e máquinas. E acabaram achando sua própria terra apertada. Ainda guardavam de seus avós antigas palavras acerca dos habitantes de Hayowari e sua floresta. Então declararam a seus filhos: “Existe, bem longe, uma outra terra, muito bonita, onde há muito tempo Omama criou os nossos antepassados. Os habitantes da floresta dos quais se originaram ainda vivem lá. Não são outra gente diferente de nós!”. Tais palavras devem ter se espalhado entre os brancos de antigamente, já que acabaram atravessando o grande lago que os separava de nós. Navegaram nele durante várias luas, em grandes canoas. Escaparam do vendaval e dos seres maléficos que povoam o centro dessas águas. E, por fim, conseguiram retornar a esta terra do Brasil.

Contudo, as verdadeiras palavras de Omama já não existiam neles havia muito tempo. Foi seu irmão mau, Yoasi, criador da morte, que os conduziu até nós, como um pai guia seus filhos. Os ancestrais que os brancos chamam de portugueses eram mesmo filhos de Yoasi. Mal haviam chegado, já começaram a mentir aos habitantes da floresta: “Somos generosos, e somos seus amigos! Vamos lhes dar mercadorias e compartilhar nossa comida! Viveremos com vocês e ocuparemos esta terra juntos!”. Depois, conversaram entre eles e começaram a vir, cada vez mais numerosos, para a terra do Brasil. No começo, seduzidos pela beleza da floresta, mostraram-se amigos de seus habitantes. Em seguida, começaram a construir casas. Foram abrindo roças cada vez maiores, para cultivar seu alimento, e plantaram capim por toda parte, para o seu gado. Suas palavras começaram a mudar. Puseram-se a amarrar e a açoitar as gentes da floresta que não seguiam suas palavras. Fizeram-nas morrer de fome e cansaço, forçando-as a trabalhar para eles. Expulsaram-nas de suas casas para se apoderar de suas terras. Envenenaram sua comida, contaminaram-nas com suas epidemias. Mataram-nas com suas espingardas e esfolaram seus cadáveres com facões, como caça, para levar as peles para seus grandes homens. Os xamãs conheciam todas essas antigas palavras. Tinham-nas ouvido ao fazerem dançar a imagem desses primeiros habitantes da floresta.

Contam os brancos que um português disse ter descoberto o Brasil há muito tempo. Pensam mesmo, até hoje, que foi ele o primeiro a ver nossa terra. Mas esse é um pensamento cheio de esquecimento! Omama nos criou, com o céu e a floresta, lá onde nossos ancestrais têm vivido desde sempre. Nossas palavras estão presentes nesta terra desde o primeiro tempo, do mesmo modo que as montanhas onde moram os xapiri. Nasci na floresta e sempre vivi nela. No entanto, não digo que a descobri e que, por isso, quero possuí-la. Assim como não digo que descobri o céu, ou os animais de caça! Sempre estiveram aí, desde antes de eu nascer. Contento-me em olhar para o céu e caçar os animais da floresta. É só. E é esse o único pensamento direito. Antigamente, nossos maiores não ficavam se perguntando “será que os brancos existem?”. Como eu disse, seus xamãs já faziam descer a imagem dos ancestrais desses forasteiros muito antes de seus filhos chegarem até nós. As imagens dos antigos brancos dançavam para eles, que cantanvam e dançavam imitando suas palavras enroladas. As pessoas comuns escutavam essa língua de fantasma com curiosidade, e pensavam: “Gostaria muito de conhecer essa gente outra! Como serão? Será que vou poder vê-los um dia?”.

Nossos espíritos xapiri viajam para muito longe, até os confins da terra e do céu. Por isso nossos maiores também conheciam desde sempre o grande lago que os brancos atravessaram. Costumavam fazer dançar sua imagem com as dos seres da tempestade e dos redemoinhos que o povoam. […] De modo que nossos antigos xamãs já falavam dos brancos muito antes de eles nos encontrarem na floresta. Seus antepassados não descobriram esta terra, não! Chegaram como visitantes! Porém, logo depois de terem chegado, não pararam mais de devastá-la e de retalhar sua imagem em pedaços, que começaram a repartir entre si. Alegaram que estava vazia para se apoderar dela, e a mesma mentira persiste até hoje. Esta terra nunca foi vazia no passado e não está vazia agora! Muito antes de os brancos chegarem, nossos ancestrais e os de todos os habitantes da floresta já viviam aqui. Esta é, desde o primeiro tempo, a terra de Omama. Antes de serem dizimados pelas fumaças de epidemia, os nossos eram aqui muito numerosos. Naqueles tempos antigos, não havia motores, nem aviões, nem carros. Não havia óleo nem gasolina. Os homens, a floresta e o céu ainda não estavam doentes de todas essas coisas. (p. 251-253)

Uma multidão de brancos se agitava de um lado para o outro, gritando nomes de peixes – “Jaraqui! Curimatã! Tambaqui! Surubim! Tucunaré!” – e de frutas de palmeira – “Açaí! Bacaba! Buriti!”. Tudo isso para trocá-los por pedaços de papel velho. Naquele tempo, eu não sabia o que era dinheiro e ainda ignorava que sem isso não se podia comer nem beber na cidade. (p. 285)

Comecei a viajar para contar a todos os brancos como os garimpeiros transformavam nossos rios em lodaçais e sujavam a floresta com fumaças de epidemia. Nessas viagens, ouvi pela primeira vez outros índios defendendo suas terras com palavras firmes. Ao escutá-los, compreendi que não podia ficar mudo esperando que outros lutassem em meu lugar para proteger os meus. Meu pensamento ganhou firmeza e minhas palavras aumentaram. Resolvi falar como eles. De modo que foi ao ouvi-los que realmente aprendi a defender minha floresta. (p. 326)

[…] dizemos que os antigos brancos desenharam sua terra para retalhá-la. Primeiro cobriram-na de traços entrecruzados, formando recortes, e, no meio deles, pintaram manchas redondas. É assim que os xamãs podem vê-la. Esse traçado de linhas e pontos, como manchas de onça, parece deixá-la muito mais bonita. Porém, esses desenhos são em seguida colados num livro e aqueles que querem plantar sua comida nesses pedaços têm de devolver seu valor. Assim, os brancos alegam que esses desenhos de terra têm um preço, e é por isso que os trocam por dinheiro.

Omama não quis, no entanto, que o mesmo ocorresse com nossa floresta. Disse aos ancestrais dos brancos, quando os criou: “A terra das gentes da floresta não será desenhada. Permanecerá inteira. De outro modo, eles não poderão mais abrir nela suas roças ou caçar como quiserem e acabarão todos morrendo. Vocês podem dividir a terra que dei a vocês, mas fiquem longe da deles!”. Apesar dessas antigas palavras, o pensamento dos brancos permanece cheio de esquecimento. Eles não sabem sonhar e não sabem como fazer dançar as imagens de seus antepassados. Se as escutassem, elas os impediriam de invadir nossa terra. Seus chefes, ao contrário, não param de dizer: “Somos poderosos! Somos donos de toda a floresta. Que morram seus habitantes! Estão morando nela à toa, num solo que nos pertence!”. Esses brancos só pensam em cobrir a terra com seus desenhos, para fatiá-la e acabar nos dando apenas uns poucos pedaços, cercados por seus garimpos e plantações. Depois disso, satisfeitos, vão declarar: “Eis a sua terra. Fiquem satisfeitos, nós a estamos dando a vocês!”. […]

Mas os brancos não querem ouvir nossas palavras. Só pensam em tornar nossa terra tão nua e ardente quanto o descampado em volta de sua cidade de Boa Vista. Esse é o único pensamento deles quando olham para a floresta. Devem achar que nada pode acabar com ela. Estão enganados. Ela não é tão grande quanto lhes parece. Aos olhos dos xapiri, que voam além das costas do céu, ela parece estreita e coberta de cicatrizes. Traz nas bordas as marcas de queimadas dos colonos e dos fazendeiros e, no centro, as manchas da lama dos garimpeiros. Todos a devastam com avidez, como se quisessem devorá-la. Os xamãs estão vendo que ela sofre e que está doente. Tanta destruição nos deixa muito preocupados. Tememos que a floresta acabe revertendo ao caos e aniquilando os humanos, como ocorreu no primeiro tempo. (p. 327-328)

Os brancos talvez pensem que pararíamos de defender nossa floresta caso nos dessem montanhas de suas mercadorias. Estão enganados. Desejar suas coisas tanto quanto eles só serviria para emaranhar nosso pensamento. Perderíamos nossas próprias palavras e isso nos levaria à morte. Foi o que sempre ocorreu, desde que nossos antigos cobiçaram as suas ferramentas pela primeira vez, há muito tempo. Essa é a verdade. Recusamo-nos a deixar que destruam nossa floresta porque foi Omama que nos fez vir à existência. Queremos apenas continuar vivendo nela do nosso jeito, como fizeram nossos ancestrais antes de nós. Não queremos que ela morra, coberta de feridas e dejetos dos brancos. Ficamos com raiva quando nossas mulheres, filhos e idosos morrem sem parar de fumaça de epidemia. Não somos inimigos dos brancos. Mas não queremos que venham trabalhar em nossa floresta porque não têm como nos compensar o valor do que aqui destroem. É o que penso.

Eu não sei fazer contas como eles. Sei apenas que a terra é mais sólida do que nossa vida e que não morre. Sei também que ela nos faz comer e viver. Não é o ouro, nem as mercadorias, que faz crescer as plantas que nos alimentam e que engordam as presas que caçamos! Por isso digo que o valor de nossa floresta é muito alto e muito pesado. Todas as mercadorias dos brancos jamais serão suficientes em troca de todas as suas árvores, frutos, animais e peixes. As peles de papel de seu dinheiro nunca bastarão para compensar o valor de suas árvores queimadas, de seu solo ressequido e de suas águas emporcalhadas. Nada disso jamais poderá ressarcir o valor dos jacarés mortos e dos queixadas desaparecidos. Os rios são caros demais e nada pode pagar o valor dos animais de caça. Tudo o que cresce e se desloca na floresta ou sob as águas e também todos os xapiri e os humanos têm um valor importante demais para todas as mercadorias e o dinheiro dos brancos. Nada é forte o bastante para poder restituir o valor da floresta doente. Nenhuma mercadoria poderá comprar todos os Yanomami devorados pelas fumaças de epidemia. Nenhum dinheiro poderá devolver aos espíritos o valor de seus pais mortos!

É por isso que devemos nos recusar a entregar nossa floresta. Não queremos que se torne uma terra nua e árida cortada por córregos lamacentos. Seu valor é alto demais para ser comprada por quem quer que seja. Omama disse a nossos ancestrais para viverem nela, comendo seus frutos e seus animais, bebendo a água de seus rios. Nunca disse a eles para trocarem a floresta e os rios por mercadoria ou dinheiro! Nunca os ensinou a mendigar arroz, peixe em lata de ferro ou cartuchos! O sopro de nossa vida vale muito mais! Para saber disso, não preciso ficar com os olhos cravados em peles de imagens, como fazem os brancos. Basta-me beber yãkoana e sonhar escutando a voz da floresta e os cantos dos xapiri. (p. 355)

“O povo de vocês gostaria de receber informações sobre como cultivar a terra?”

“Não. O que eu desejo obter é a demarcação de nosso território.”

Diálogo entre o general R. Bayma Denys e Davi Kopenawa,

durante audiência com o presidente José Sarney, 19 abr. 1989

(p. 376)

Depois de Manaus e Brasília, conheci São Paulo. Foi a primeira vez que viajei tão longe por cima da grande terra do Brasil. Compreendi então o quanto é imenso o território dos brancos para além de nossa floresta e pensei: “Eles ficam agrupados numas poucas cidades espalhadas aqui e ali! Entre elas, no meio, é tudo vazio! Então por que querem tanto tomar nossa floresta?”. Esse pensamento não parou mais de voltar em minha mente. Acabou por fazer sumir o que restava do meu medo de falar! Tornou minhas palavras mais sólidas e lhes permitiu crescer cada vez mais. De modo que eu costumava declarar aos brancos que me escutavam: “Suas terras não são realmente habitadas! Seus grandes homens resguardam-nas com avareza, para mantê-las vazias. Não querem ceder nem um pedaço delas a ninguém. Preferem mandar sua gente esfomeada comer nossa floresta!”. E acrescentava: “No passado, muitos dos nossos morreram por causa das doenças de vocês. Hoje, não quero que nossos filhos e netos morram da fumaça do ouro! Mandem os garimpeiros embora de nossas terras! São seres maléficos, de pensamento obscuro. Não passam de comedores de metal cobertos de epidemia xawara. Vamos acabar por flechá-los e, se for assim, muitos ainda vão morrer na floresta!”. Era difícil. Eu tinha de dizer tudo isso numa fala que não é minha! Contudo, movida pela revolta, minha língua ia ficando mais ágil e minhas palavras menos enroladas. Muitos brancos começaram a conhecer meu nome e quiseram me escutar. Incentivaram-me, dizendo que achavam bom que eu defendesse a floresta. Isso me deixou mais confiante. Alegrava-me que eles me entendessem e se tornassem meus amigos. Naquela época, falei muito nas cidades. Achava que se os brancos pudessem me ouvir, acabariam convencendo o governo a não deixar saquear a floresta. Foi com esse único pensamento que comecei a viajar para tão longe de casa. (p. 387-388)

Quando eu era mais jovem, costumava me perguntar; “Será que os brancos possuem palavras de verdade? Será que podem se tornar nossos amigos?”. Desde então, viajei muito entre eles para defender a floresta e aprendi a conhecer um pouco o que eles chamam de política. Isso me fez ficar mais desconfiado! Essa política não passa de falas emaranhadas. São só as palavras retorcidas daqueles que querem nossa morte para se apossar de nossas terras. Em muitas ocasiões, as pessoas que as proferem tentaram me enganar dizendo: “Sejamos amigos! Siga o nosso caminho e nós lhe daremos dinheiro! Você terá uma casa, e poderá viver na cidade, como nós!”. Eu nunca lhes dei ouvidos. Não quero me perder entre os brancos. Meu espírito só fica mesmo tranquilo quando estou rodeado pela beleza da floresta, junto dos meus. Na cidade, fico sempre ansioso e impaciente. Os brancos nos chamam de ignorantes apenas porque somos gente diferente deles. Na verdade, é o pensamento deles que se mostra curto e obscuro. Não consegue se expandir e se elevar, porque eles querem ignorar a morte. Ficam tomados de vertigem, pois não param de devorar a carne de seus animais domésticos, que são os genros de Hayakoari, a anta que faz a gente virar outro. Ficam sempre bebendo cachaça e cerveja, que lhes esquentam e enfumaçam o peito. É por isso que suas palavras ficam tão ruins e emaranhadas. Não queremos mais ouvi-las. Para nós, a política é outra coisa. São as palavras de Omama e dos xapiri que ele nos deixou. São as palavras que escutamos no tempo dos sonhos e que preferimos, pois são nossas mesmo. Os brancos não sonham tão longe quanto nós. Dormem muito, mas só sonham com eles mesmos. Seus pensamento permanece obstruído e eles dormem como antas ou jabutis. Por isso não conseguem entender nossas palavras. (p. 390)

Os antepassados dos brancos não cuidaram da floresta em que vieram à existência como os nossos. Cortaram quase todas as suas árvores para abrir roças imensas. Vi com meus olhos o pouco que dela resta, como pequenas manchas, aqui e ali. No entanto, Omama lhes havia ensinado a construir casas de pedra, para evitar desmatar tudo. Havia dito a eles: “Os postes de madeira apodrecem e devem ser sempre trocados. Cortem grandes rochas e plantem-nas no chão para construir suas habitações. Assim, só trabalharão uma vez e pouparão as árvores que lhes dão seus frutos e cujas flores alimentam as abelhas!”. Esses antigos forasteiros começaram a entalhar as rochas com seus machados. Depois de um tempo ficaram mais engenhosos. Fabricaram ferramentas para cortar pedras menores e misturaram um barro que, ao secar, endurece e as cola umas às outras. Conseguiram construir casas de pedra cada vez mais sólidas. Ficaram satisfeitos com elas e então tiveram a ideia de desenhar a terra em torno de cada uma delas. Então descobriram a beleza das mercadorias e puseram-se a fabricá-las sem parar. Aí elas aumentaram tanto que tiveram de construir novas habitações para guardá-las e distribuí-las. Edificaram-nas também para acumular e esconder o alimento de suas roças. Quando essas casas de pedra proliferaram, ligaram umas às outras com caminhos emaranhados e deram a tudo isso o nome de “cidade”. Foi assim que a floresta desapareceu aos poucos de sua terra, com os animais que nela moravam. Mantiveram apenas alguns animais vivos e os cercaram com estacas. Guardaram outros, mortos, em caixas de vidro, para que seus filhos pudessem contemplá-los como lembranças. Muito longe de minha casa, era nisso tudo que eu pensava ao andar nas cidades dos antigos brancos. Pela primeira vez, via sua terra com meus próprios olhos. Então, passeava por toda parte, sem dizer uma palavra, observando com atenção as casas e as pessoas. Meus pensamentos se estendiam sem parar em todas as direções. Eu queria muito compreender o que via! (p. 404-405)

O que fazem os brancos com todo esse ouro? Por acaso, eles o comem?

Davi Kopenawa

Tribunal permanente dos povos sobre

a Amazônia brasileira, Paris, 13 out. 1990

(p. 407)

Também pude ver, no museu daquela cidade, machados de pedra com os quais os antigos habitantes da floresta abriam suas roças, anzóis de ossos de animais que usavam para pescar, os arcos com os quais caçavam, as panelas de barro em que cozinhavam sua caça e braçadeiras de algodão que teciam. Deu-me muita pena ver todos aqueles objetos abandonados por antigos que se foram há tanto tempo. Mas sobretudo vi lá, em outras caixas de vidro, cadáveres de crianças com a pele enrugada. Tudo isso acabou me deixando furioso. Pensei: “De onde vêm esses mortos? Não seriam os antepassados do primeiro tempo? Sua pele e ossos ressecados dão dó de ver! Os brancos só tinham inimizade com eles. Mataram-nos com suas fumaças de epidemia e suas espingardas para tomar suas terras. Depois guardaram seus despojos e agora os expõem aos olhos de todos! Que pensamento de ignorância!”. Aí, de repente, comecei a falar de modo duro com os brancos que me acompanhavam: “É preciso queimar esses corpos! Seus rastros devem desaparecer! É mau pedir dinheiro para mostrar tais coisas! Se os brancos querem mostrar mortos, que moqueiem seus pais, mães, mulheres ou filhos, para expô-los aqui, em lugar de nossos ancestrais! O que eles pensariam se vissem seus defuntos exibidos assim diante de forasteiros?”. […] O mesmo vale para todos esses despojos e ossadas de animais. São ancestrais animais cujas imagens os xamãs faziam dançar. Eles também não devem ser maltratados assim.

[…]

Antigamente, toda a terra do Brasil era ocupada por povos como o nosso. Hoje, está quase vazia de nossa gente e o mesmo acontece no mundo inteiro. Quase todos os povos da floresta desapareceram. Os que ainda existem, aqui e ali, são apenas o resto dos muitos que os brancos mataram antigamente para roubar suas terras. Depois, com a testa ainda cheia da gordura desses mortos, esses mesmos brancos se apaixonaram pelos objetos cujos donos tinham matado como se fossem inimigos! E desde então, guardam-nos fechados no vidro de seus museus, para mostrar a seus filhos o que resta daqueles que seus antigos fizeram morrer! Mas essas crianças, quando crescerem, vão acabar perguntando para seus pais: “Hou! Esses objetos são muito bonitos, mas por que vocês destruíram seus donos?”. Então, eles só poderão responder: “Ma! Se essa gente ainda estivesse viva, estaríamos pobres! Estavam atrapalhando! Se não tivéssemos tomado sua floresta, não teríamos ouro!”. Porém, apesar de tudo isso, os brancos não se incomodam nem um pouco em exibir os despojos daqueles que mataram! Nós nunca faríamos uma coisa dessas! (p. 427-429)

Afinal, depois de ver todas as coisas daquele museu, acabei me perguntando se os brancos já não teriam começado a adquirir também tantas de nossas coisas só porque nós, Yanomami, já estamos começando também a desaparecer. Por que ficam nos pedindo nossos cestos, nossos arcos e nossos adornos de penas, enquanto os garimpeiros e fazendeiros invadem nossa terra? Será que querem conseguir essas coisas antecipando a nossa morte? Será que depois vão querer levar também nossas ossadas para suas cidades? Uma vez mortos, vamos nós ser expostos do mesmo modo, em caixas de vidro de algum museu? Foi o que tudo aquilo me fez pensar. Disse a mim mesmo que se damos aos brancos nossas braçadeiras de mutum e nossos adornos de rabos de tucano, nossa tinta de urucum, nossas aljavas e nossas flechas, aos poucos perderemos nossa beleza e nos tornaremos maus caçadores. Nossos ornamentos de penas de arara, papagaio e de cujubim, nossos despojos de galo-da-serra e de pássaro sei si são bens preciosos, que pertencem à gente das águas. Quando os levam embora consigo, os brancos capturam também as imagens desses animais e as guardam presas bem longe da floresta. É isso que vai acabar nos fazendo ficar feios e panema. (p. 429)

Ter conhecido as terras dos antigos brancos durante minhas viagens me deixou pensativo. Com certeza, suas cidades são belas de ver, mas, por outro lado, a agitação de seus habitantes é assustadora. Trens correm o tempo todo debaixo da terra, carros no chão coberto de cimento e aviões atravessam sem trégua o céu encoberto. As pessoas vivem amontoadas umas em cima das outras e apertadas, excitadas como vespas no ninho. Tudo isso causa tontura e obscurece o pensamento. O barulho contínuo e a fumaça que cobre tudo impedem de pensar direito. Deve ser mesmo por isso que os brancos não conseguem nos ouvir! (p. 435)

Para mim, não é nada agradável viver na cidade. Meu pensamento lá fica irrequieto e meu peito apertado. Não durmo bem, só como coisas estranhas e vivo com medo de ser atropelado por um carro! Nunca consigo pensar com calma. É um lugar que realmente provoca muita aflição. Os brancos pedem dinheiro para tudo o tempo todo, até para beber água e urinar! Aonde quer que se vá, há uma multidão de gente que se apressa para todos os lados sem que se saiba por quê. Anda-se depressa no meio de desconhecidos, sem parar e sem falar, de um lugar para outro. A vida dos brancos que se agitam assim o dia todo como formigas xiri na parece triste. Eles estão sempre impacientes e temerosos de não chegar a tempo a seus empregos ou de serem despedidos. Quase não dormem e correm sonolentos durante o dia todo. Só falam de trabalho e do dinheiro que lhes falta. Vivem sem alegria e envelhecem depressa, sempre atarefados, com o pensamento vazio e sempre desejando adquirir novas mercadorias. Então, quando seus cabelos ficam brancos, eles se vão e o trabalho, que não morre nunca, sobrevive sempre a todos. Depois, seus filhos e netos continuam fazendo a mesma coisa. (p. 436)

Acho que vocês deveriam sonhar a terra, pois ela tem coração e respira.

Davi Kopenawa

Entrevista a F. Watson (Survival Internacional)

Boa Vista, jul. 1992

Nossos pais e avós não puderam fazer os brancos ouvirem suas palavras sobre a floresta, porque não sabiam sua língua. E eles, quando começaram a chegar às casas dos nossos antigos, ainda não falavam de ecologia! Estavam mais ansiosos para pedir peles de onça, queixada e veado a eles! Naquela época, os brancos não possuíam nenhuma dessas palavras para proteger a floresta. Elas surgiram nas cidades há pouco tempo. Finalmente, seus habitantes devem ter pensado: “Hou! Sujamos nossa terra e nossos rios, e nossa floresta está diminuindo! É preciso proteger o pouco que nos resta dando-lhe o nome de ecologia!”. Acho que eles ficaram com medo por terem devastado tanto os lugares em que vivem. No começo, quando eu era bem jovem, nunca ouvi os brancos falarem em proteger a natureza. Foi muito mais tarde, quando fiquei bravo e comecei a discursar contra os garimpeiros e suas epidemias, que essas novas palavras chegaram de repente a meus ouvidos. Acho que, no Brasil, foi Chico Mendes que as espalhou por toda parte, poisas ouvi pela primeira vez quando os brancos começaram a falar muito dele. Naquela época, mostraram-me muitas vezes sua imagem em peles de papel. Então, pensei: “Deve ter sido esse branco que refletiu com sabedoria e revelou essas novas palavras da ecologia!”. Antes, a gente das cidades não se preocupava com a floresta. Nunca falavam nela e não temiam que ela pudesse ser destruída.

Chico Mendes era branco, mas cresceu, como nós, no meio da floresta. Ele se recusava a derrubar e queimar todas as árvores. Para viver, apenas tirava um pouco de sua seiva. Tinha se tornado amigo da floresta e amava sua beleza. Queria que ela ficasse tal como havia sido criada. Sonhava com ela sem parar e se afligia ao vê-la sendo devorada pelos grandes fazendeiros. Com certeza foi assim que acabaram vindo a ele novas palavras para defendê-la. Quem sabe a imagem de Omama as colocou em seu sonho? Deitado na rede, à noite, deve ter pensado: “Haixopë! A floresta nos dá comida em seus frutos, seus peixes, sua caça e as plantas de suas roças. Tenho de falar duro com os outros brancos e impedir que eles a destruam! Vou me opor à gente que quer desmatá-la e queimá-la; vou lutar com as palavras da ecologia!”. Quando me contaram pela primeira vez o que ele dizia, logo pensei: “Esse homem é mesmo sábio! Seu sopro de vida e seu sangue se parecem com os nossos. Será que ele é genro de Omama como nós?”. Então, tive vontade de falar com ele, mas logo antes de poder encontrá-lo, os brancos comedores de floresta o assassinaram numa emboscada. Eu mal tinha escutado suas palavras e ele já estava morto por causa delas! Eu nunca tinha ouvido um branco dizer coisas como aquelas! O que ele afirmava a respeito da floresta era verdadeiro e bonito. Meu pensamento estava pronto para receber suas palavras e logo respondeu a elas. Graças a elas entendi melhor como me dirigir aos habitantes das cidades para defender nossa terra. Acho que as palavras de sabedoria de Chico Mendes não desaparecerão, pois após a sua morte elas se propagaram no pensamento de muitas outras pessoas, assim como eu. (p. 480-481)

Quando subi o rio Catrimani, vi, a jusante, os lugares onde se instalaram os caçadores e pescadores brancos que também não param de invadir nossa floresta. Com a Funai e a Polícia Federal, várias vezes paramos as canoas deles no rio, para confiscar peles de onça e de ariranha. Também os obrigamos a jogar na água todas as tartarugas que tinham capturado. Seus olhos ficavam furiosos, mas eles não protestavam, porque tinham medo da polícia. Eu ainda não conhecia bem os brancos naquela época. Mas entendi que aqueles que eu acompanhava queriam mesmo proteger os animais e as árvores da floresta. Era a primeira vez que eu ouvia aquelas palavras. Elas me fizeram refletir. Comecei a pensar: “Haixopë! Vou eu também defender os animais, para que não desapareçam! Eles são, como nós, habitantes da floresta, e não são tão numerosos assim. Se deixarmos os brancos caçarem em nossa terra, nossos filhos logo estarão chorando de fome de carne! Eles estão dizendo a verdade! As árvores da floresta são bonitas e seus frutos são nosso alimento. Dá dó vê-las sendo derrubadas de modo desmesurado!”. Após essa viagem, o tempo passou e eu me tornei um homem adulto. Minhas ideias sobre a floresta continuaram caminhando, até eu ouvir, bem mais tarde, as palavras de Chico Mendes. Foi assim que eu aprendi a conhecer as palavras dos brancos sobre o que chamam de natureza. Meu pensamento tornou-se mais claro e mais elevado. Ele se ampliou. Entendi então que não bastava proteger apenas o lugarzinho onde moramos. Por isso decidi falar para defender toda a floresta, inclusive a que os humanos não habitam e até a terra dos brancos, muito longe de nós. Tudo isso, em nossa língua, é urihi a pree – a grande terra-floresta. Acho que é o que os brancos chamam de mundo inteiro. (p. 482)

Depois de os relatos da ecologia terem surgido nas cidades, nossas palavras sobre a floresta puderam ser ouvidas pela primeira vez. Os brancos começaram a me escutar e a dizer e a pensar: “Haixopë! Então é verdade: os ancestrais dos habitantes da floresta já possuíam a ecologia!”. Depois disso, nossas falas puderam se espalhar muito longe de nossas casas, desenhadas em peles de imagens ou capturadas nas da televisão. Por isso nossos pensamentos já não estão tão escondidos como antes. Antigamente éramos tão invisíveis para os brancos quanto os jabutis no solo da floresta. Não tinham nem ouvido nosso nome. Agora não é mais assim. Ainda jovem, decidi partir para longe de casa, para fazer nossas palavras saírem do silêncio da floresta. No começo, não sabia grande coisa. Contudo, bebendo o pó de yãkoana e me tornando xamã, minha imagem viajou com os espíritos da floresta e, assim, adquiri mais conhecimento. Com eles, entendi que nossa terra pode ser destruída pelos brancos. Então, decidi defendê-la e pensei: “Bem! Agora que os brancos inventaram suas palavras de ecologia, não devem se contentar em repeti-las à toa para fazer delas novas mentiras. É preciso proteger de fato a floresta e todos os que nela vivem: os animais, os peixes, os espíritos e os humanos!”. Sou filho dos primeiros habitantes da floresta, e essas palavras tornaram-se minhas. Agora quero dá-las a ouvir aos brancos, para que também sejam impregnados por elas. (p. 483)

Por que continuo a lutar? Porque estou vivo!

Davi Kopenawa, depoimento à

American Anthropological Association

(Turner e Kopenawa, 1991, p. 63)

(p. 499)

Foi só depois de ter bebido o pó de yãkoana por muito tempo que pude conhecer a imagem de todas essas coisas. É desse modo, como eu disse, que os habitantes da floresta estudam, virando espíritos. Os brancos são outra gente. A yãkoana não é boa para eles. Se começarem a beber sozinhos, os xapiri, chateados, só vão emaranhar seus pensamentos e a barriga deles vai cair de medo. A imagem da yãkoana só tem amizade por quem nasceu na floresta. (p. 499)

Os brancos se espantam quando nos veem virando espírito com a yãkoana. Acham que ficamos doidos e cantamos sem motivo, como eles, quando viram fantasmas com sua cachaça. No entanto, se entendessem nossa língua e se se dessem ao trabalho de se perguntar “O que esses cantos querem dizer? De que floresta falam?”, quem sabe acabariam entendendo as palavras que os xapiri nos trazem de onde vêm, dos confins da terra, das costas do céu e do mundo subterrâneo. Mas, como sempre, os brancos preferem ficar surdos, porque se acham muito espertos com suas pele de papel, suas máquinas e suas mercadorias. Para nós xamãs, ao contrário, o valor desses objetos é curto demais para fixar nosso pensamento. O que os espíritos nos ensinam tem muito mais peso e força do que todo o dinheiro dos brancos. O valor de seus cantos é realmente muito alto. Somos capazes de levantar a terra e o céu? Não? Pois essa é a medida de seu peso! São as antigas palavras de Omama. O que vocês chamam de futuro, para nós, é isso. É pensar que nossos filhos e genros, e depois seus filhos e seus netos, irão se tornar xamãs em nosso lugar e caberá a eles fazer com que as palavras dos xapiri sejam ouvidas na floresta. Continuando a fazer com que sejam sempre renovadas, vão impedir que elas desapareçam e, se os brancos não nos matarem todos e não emaranharem nosso pensamento para valer, vão continuar a se estender sem fim. (p. 505-506)

Pós Scriptum – Bruce Albert:

O pacto etnográfico

O etnógrafo iniciante costuma ser um jovem forasteiro fora do comum. A constância com que suporta as provações físicas, a humildade e a tenacidade de sua vontade de aprender, em mencionar o estranho distanciamento que exibe em relação ao próprio mundo, acabam por atrair alguma simpatia de seus anfitriões (nunca isenta de um misto sutil de compaixão e ironia). A partir dessas provas de boa vontade amigável, a disponibilidade generosa dos remédios e mercadorias desse visitante incomum, longe das relações paternalistas de exploração da fronteira, acaba convencendo os mais céticos de seu caráter excepcional entre seus congêneres. Ao cabo de um tempo de observação, a natureza das relações que seus supostos “informantes” têm com ele começa tomar outros contornos. Conforme ganham confiança, começam a avaliar sua aptidão para servir de intermediário, a favor deles, na comunicação entre os dois mundos. Agora com algum crédito, o etnógrafo aprendiz estabelece com eles – sem saber ou sem querer saber – um pacto implícito. O “material etnográfico” registrado a partir de então é ao mesmo tempo o alicerce e o produto desse pacto.

Ao lhe oferecerem seu saber, os anfitriões do etnógrafo aceitam a incumbência de ressocializá-lo numa forma que lhes parece mais adequada à condição humana. Contudo, para além da cumplicidade ou empatia que o estranho noviço possa ter inspirado, a transmissão visa antes de tudo, para além de sua pessoa, o mundo do qual ele jamais deixa de ser um representante, queira ele ou não. De fato, em seus esforços pedagógicos, seus anfitriões têm por objetivo primeiro tentar reverter, tanto quanto possível, a troca desigual subjacente à relação etnográfica. De modo que os ensinamentos de nossos supostos “informantes” são dispensados por razões de ordem principalmente diplomática. Sua paciente educação se aplica, em primeiro lugar, a nos fazer passar da posição de embaixador improvisado de um universo ameaçador ao papel de tradutor benevolente, capaz de fazer ouvir nele sua alteridade e eventualmente possibilitar alianças. (p. 521)

Nós, Yanomami, defendemos a terra-floresta e suas montanhas.

Queremos que continue com saúde e inteira.

Queremos também que Yanomami e branco vivam sem

brigar nem guerrear por causa da terra, do ouro, dos minérios. Queremos

que todos possam permanecer vivos juntos por muito e muito tempo.

(p. 537)

[…] Davi Kopenawa com frequência remete, em discurso direto ou indireto, aos ensinamentos de dois grandes xamãs que foram seus principais mestres. Em primeiro lugar, o segundo marido de sua mãe, já falecido, que o criou em Toototobi desde o seu nascimento e que foi o primeiro a perceber e incentivar sua vocação. Seu segundo mentor é o pai de sua esposa, que o iniciou em Watoriki e sob cuja orientação ele elaborou toda a sua crítica xamânica ao mundo dos brancos. Este último, personagem discreto mas recorrente do livro, teve um papel absolutamente determinante no impulso criativo do discurso profético de Davi Kopenawa diante da corrida do ouro em Roraima. No decorrer de suas sessões daquela época, os dois abriram juntos um espaço interpretativo em que se fundiram o saber xamânico de um e as competências etnopolíticas do outro. Essa aliança deu origem a um discurso cosmoecológico cuja potência poética e política sustentou de modo determinante, desde o final da década de 1980, o processo de expulsão dos garimpeiros da terra yanomami, bem como a campanha em favor da sua demarcação e homologação. Nessa medida, o sogro de Davi […] pode ser realmente considerado um dos coautores deste livro. (p. 539)

Além do persistente interesse dos garimpeiros pelas terras altas da região central do território yanomami – indexado ao mercado mundial de onça-troy de ouro -, outras atividades econômicas existentes ou potenciais (colonização agrícola, atividade agropecuária, exploração florestal ou extração industrial de minérios) podem representar, a médio ou longo prazo, sérias ameaças à integridade dos Yanomami e da floresta tropical em que vivem e que desejam preservar. Assim, apesar de ter sido oficialmente homologada em 1992, quase 55% da Terra Indígena Yanomami já é objeto de mais de seiscentos pedidos ou concessões de prospecção mineral registrados junto ao Ministério de Minas e Energia, feitos por empresas públicas e privadas, nacionais e multinacionais. Ademais, os projetos de colonização agrícola implantados no limite leste do território yanomami a partir de 1978 por agências federais e depois regionais – amplificados por um grande movimento de ocupação espontânea – geraram uma dinâmica de povoamento e desmatamento que já atingiu os limites da floresta ao seu redor (caça, pesca e extração de madeira), os colonos, ao recorrerem a derrubadas e queimadas em grande escala numa região onde as estações secas têm sido cada vez mais acentuadas, podem provocar, como ocorreu em 1998 e em 2003, imensos incêndios que afetam de modo duradouro sua biodiversidade. (p. 563)

– uma nota de rodapé que me interessou:

Ũũxi (“o interior”) designa a sede dos componentes da pessoa, por oposição ao invólucro corporal (“a pele”), siki. A expressão xi wãri- (literalmente “tornar-se ruim”) se refere às transformações míticas e a toda espécie de mudança de forma/identidade (“metamorfosear-se, perder a própria forma, retornar ao caos” e também “perder o juízo, estar fora de si”). Tem por sinônimo në aipëi, “tornar-se outro/assumir valor de outro”. Significa também, no sentido literal, “enredar-se, tornar-se inextricável, não mais cessar (estado ou ação), ficar bloqueado”. Note-se aqui que o xamanismo noturno, associado aos sonhos, é parte fundamental do xamanismo yanomami. A iniciação e o trabalho xamânico parecem dominar a produção onírica dos xamãs, cujos sonhos são, assim, constituídos principalmente de restos alucinatórios do xamanismo diurno (ver cap. 22). Finalmente, o uso do pó de yãkoana e os sonhos permitem igualmente aos xamãs ter acesso ao tempo mítico, que continua transcorrendo imutavelmente, num eterno presente das origens, enquanto “outra cena” do tempo histórico (o das migrações e das guerras). (p. 616)