A memória biocultural: a importância ecológica das sabedorias tradicionais

Víctor M. Toledo, Narciso Barrera-Bassols

São Paulo: Editora Expressão Popular, 1a edição.

Resenha*

Os saberes tradicionais – ou dos povos índigenas, originários, camponeses, ou seja, não ocidentais – trazem conhecimentos de formas de se viver nesse mundo, a partir da relação com seus territórios e com todas as formas de vida, que foram construídos ao longo da história do ser humano na Terra. Eles podem servir de guia não só para aqueles que se reconhecem enquanto parte dessas culturas, mas para superarmos a crise planetária – social, ambiental, política, econômica, cultural – que enfrentamos enquanto humanidade.

O processo de modernização, que tem suas bases na tecnologia, na ciência, na industrialização e na urbanização, propôs e impôs um modo de vida que se colocou acima dos outros, que os subjugou. Os conhecimentos populares, ancestrais, foram considerados inúteis, arcaicos, até mesmo irracionais, a partir de uma noção linear de desenvolvimento que coloca a vida urbana e industrial num topo que deve ser alcançado por todos. Se não por vontade, por força. É o ideal colonizador.

Essa visão, que parte do homem branco (e destaca-se “homem” porque as mulheres também são vítimas desse processo), se dá a partir da dominação da natureza, encarada como um ente hostil a ser controlado. As manifestações da vida passam a ser entendidas como recursos a serem explorados.

“No entanto, embora essa racionalidade procure se impor ao eliminar os espaços de manobra para o exercício da criatividade e da espontaneidade dos atores locais, sua implementação não se fez sem que diferentes formas de resistência e de recriação cultural fossem ativadas. Onde se pretendeu incutir uniformização crescente e irreversível, assistimos novas expressões de diferenciação cultural e novas formas de organização do trabalho e da vida social. Povos indígenas e comunidades tradicionais lutam por seus territórios ancestrais de pleno direito e constroem suas próprias formas de integração com o conjunto da sociedade nacional. Comunidades camponesas se reinventam para assegurar e ampliar suas margens de autonomia em relação ao ordenamento empresarial imposto pelo agronegócio. Entre outros pontos comuns, tais povos e comunidades enfrentam os novos desafios colocados pela modernização, ativando suas memórias coletivas para definir estratégias inovadoras em defesa de seus meios e modos de vida.” (p. 12)

Esse trecho do livro demonstra que há resistência e re-existências, assim como relações entre as diversas culturas camponesas, sejam povos tradicionais ou comunidades rurais.

Essa trama que reúne comunidades tradicionais e camponesas e suas memórias também é permeada pelas práticas do que hoje se chama de agroecologia, conceito que abarca “modelos de produção de alimentos sadios, de pequena escala, que não sejam prejudiciais à saúde do planeta e dos seres humanos” (p. 21). Modelos que partem das sabedorias e cosmovisões desses povos.

Outro elemento fundamental que se relaciona com a memória biocultural são os idiomas. Neles estão condensados maneiras de identificar o mundo, e de se relacionar com ele. A padronização linguística é também uma violência cultural, de negação de diferenças. Atualmente são faladas cerca de sete mil línguas em todo mundo – pode parecer muito, mas “antes da expansão colonial europeia, que começou no século XV, o número de línguas chegou a 12 mil, atingindo o auge da diversificação cultural da humanidade”. (p. 33)

Talvez a única maneira de reverter o atual quadro de massacre seja o reconhecimento de nossas identidades indígenas, que nos permeiam. Mesmo que as avós indígenas tenham sido laçadas, violentadas, subjugadas, silenciadas. Mesmo que tenham adquirido nomes civis europeizados e documentos. Essas culturas resistem também nos “não-indígenas”, o que está evidente em alguns hábitos – como o de tomar mate. Nascemos dessa história. “Índio é nós”, já dizia uma campanha pelos diretos dos povos originários. Ou, como postulou Eduardo Viveiros de Castro, “só não é índio quem não é”. Mas tem que se garantir. Se desconstruir enquanto opressor.

Sim, tem o outro lado dessa postura, o risco da tal da “apropriação cultural”. Culturas indígenas como fetiche, como mercadoria, consumidas separadamente de seus sujeitos, esvaziadas de sua carga política, de sua cosmovisão, de seu potencial subversivo: do confronto que sua mera existência representa. Mas se não formos capazes de reconhecer que as culturas estão sempre em atualização e movimento, e de enfrentar o desafio da interação cultural… Só resta apostar no isolamento. Até que o sistema chegue com seus tratores. Portanto, se essa for a escolha, que é legítima, é melhor se esconder bem. Ou invisibilizar-se. Em tempos de satétites, drones, vigilância digital, é possível? Ou já não há mais escolha?

Parece que não. Resta, então, identificar quais são os parâmetros, a(s) guia(s) que podem ajudar as culturas indígenas a não serem engolidas nesse diálogo-disputa com a civilização. E tudo indica que essa resposta pode ser encontrada justamente em suas culturas: através de sua memória.

* Análise que permeia o artigo Resistência e existência na Tekoa Arandu.

Trechos

Onde está o conhecimento que

perdemos com a informação? Onde

está a sabedoria que perdemos com o

conhecimento?

T. S. Eliot

Agroecologia: um antídoto contra a amnésia biocultural

Por Paulo Petersen, coordenador executivo da AS-PTA – Agricultura Familiar e Agroecologia e membro da Diretoria da ABA-Agroecologia.

Diante do contexto político-institucional moldado segundo os preceitos da modernização, as especificidades locais, conferidas pelo caráter peculiar dos ecossistemas e das culturas rurais, deixam de funcionar como centro gravitacional das dinâmicas de inovação técnica e social. A noção de arte da localidade, que bem descrevia a Agronomia clássica, perde sentido com a emergência da racionalidade tecnocrática e generalista. Desde então, parâmetros técnicos e econômicos prescritos pelas modernas ciências agrárias passaram a determinar as rotinas de trabalho na agricultura pela via dos mercados.

Um verdadeiro memoricídio cultural se processou em decorrência dessa ruptura histórica que tornou irrelevante a produção local de conhecimentos, bem como a sua transmissão entre as gerações de agricultores. No entanto, embora essa racionalidade procure se impor ao eliminar os espaços de manobra para o exercício da criatividade e da espontaneidade dos atores locais, sua implementação não se fez sem que diferentes formas de resistência e de recriação cultural fossem ativadas. Onde se pretendeu incutir uniformização crescente e irreversível, assistimos novas expressões de diferenciação cultural e novas formas de organização do trabalho e da vida social. Povos indígenas e comunidades tradicionais lutam por seus territórios ancestrais de pleno direito e constroem suas próprias formas de integração com o conjunto da sociedade nacional. Comunidades camponesas se reinventam para assegurar e ampliar suas margens de autonomia em relação ao ordenamento empresarial imposto pelo agronegócio. Entre outros pontos comuns, tais povos e comunidades enfrentam os novos desafios colocados pela modernização, ativando suas memórias coletivas para definir estratégias inovadoras em defesa de seus meios e modos de vida.

Interpretadas pelo prisma hegemônico da teoria da modernização, essas resistências locais são consideradas arcaicas e irracionais, colocando-se, portanto, como obstáculos ao desenvolvimento a serem removidos. Ao enxergar irracionalidade onde existem outras racionalidades, os arautos da modernização reproduzem o que o sociólogo Boaventura Sousa Santos denominou de razão indolente, uma forma de apreensão do mundo insensível às ricas e diversificadas experiências sociais que milenarmente alimentaram (e ainda alimentam) a heterogênese das agriculturas no planeta. Para Boaventura, a razão indolente comprime o presente e expande o futuro, ou seja, estreita o campo de visão sobre as realidades contemporâneas e projeta um futuro longínquo previamente determinado por leis de funcionamento da natureza e da sociedade sistematizadas a partir dos paradigmas científicos dominantes. Segundo essa concepção, o futuro deixa de ser entendido como uma construção social ancorada nos horizontes de possibilidades criados no passado e no presente. Por outro lado, as ações do presente passam a ser disciplinadas por projetos que se impõem a partir de um restrito conjunto de parâmetros que delimitam trajetórias lineares em direção a um futuro teoricamente preestabelecido. (p. 11-13)

[… os autores demonstram que] a reconexão entre a agricultura e a natureza só será possível por meio de dinâmicas coevolutivas fundadas no que eles definem como o axioma biocultural, que pressupõe que a diversidade biológica e cultural são construções mutuamente dependentes enraizadas em contextos geográficos definidos.

A agricultura camponesa é a principal força social que molda dialeticamente essas construções bioculturais. Sempre que operando com margens de liberdade suficientes para reproduzir seus modos de produção e de vida, o campesinato estabelece metabolismos socioecológicos de elevada sustentabilidade e resiliência, uma vez que seus arranjos técnico-institucionais se baseiam em um conjunto de princípios comuns ao funcionamento da natureza: a diversidade; a natureza cíclica dos processos; a flexibilidade adaptativa; a interdependência; e os vínculos associativos e de cooperação.

[…] Defender as memórias e cultivar as sabedorias são tarefas urgentes que cobram um enfoque científico pautado por uma epistemologia fundada no diálogo de saberes: a Agroecologia. (p. 15)

Prólogo da versão brasileira

O mundo de hoje, globalizado, tecnocrático, pragmático e vertiginoso, sofre de uma sequência acumulada de crises cada vez mais agudas que, no fundo, são a expressão de uma crise geral ou estrutural, uma crise de civilização. O principal problema é a tendência a viver sob a tirania de um presente estendido, quase sempre mantido pelas expectativas de seu próprio futuro. Um futuro que nunca chega e que não permite vislumbrar outros futuros, os daqueles que procuram se soltar das rédeas dessa perversa modernidade com seus próprios projetos de vida. Assim, a sociedade moderna padece de amnésia, um traço que se faz mais evidente entre os setores urbanos e industriais mais sofisticados, os quais tendem a perder a sua capacidade de recordar.

O primeiro sinal de esquecimento é o fato de os indivíduos modernos já não admitirem que são membros de apenas mais uma espécie biológica no planeta. Ignoram, portanto, que existiram e que existem outras formas de se relacionar com a natureza – com o que não é humano -, assim como há diversas maneiras de se organizar como coletivos sociais a partir de outros sistemas de valores, de outro ethos. Igualmente desconhecem que as sociedades humanas conseguiram persistir ao longo do tempo ao estabelecer uma certa aliança com a natureza – ou, poderíamos dizer, com as naturezas -, através de um processo recíproco, de um fenômeno de coevolução. Hoje, a sociedade moderna ou, mais precisamente, o modelo social dominante se restringe a imitar ou a reproduzir uma única forma de observar, conhecer e conviver com o mundo, isto é, com os demais seres vivos (e não vivos), assim como com os processos ecológicos locais, regionais e globais do planeta, que é o nosso habitat. Esse modelo hegemônico repousa sobre uma ideia de subjugar os não humanos (o chamado mundo natural), visão que, de certa forma, corresponde às formas de dominação que subsistem no interior da própria sociedade contemporânea.

A mensagem central de nosso livro é mostrar a cegueira da modernidade e a sua incapacidade de recordar, o que, consequentemente, torna necessário voltar o olhar para os povos originários, tradicionais ou indígenas, em cujos modos de vida – materiais e imateriais – é possível encontrar a memória da espécie. E é nessa memória que está boa parte das chaves para decifrar, compreender e superar a crise dessa modernidade, ao reconhecer outras formas de conviver entre nós e com os outros – entre os modernos e os pré-modernos e entre os humanos e os não humanos, isto é, a natureza ou as culturezas. (p. 18)

[Referindo-se ao Brasil:] nesse gigante território, que abrange a metade da América do Sul, os povos indígenas ocupam, em conjunto, um território equivalente à metade da superfície mexicana, com cerca de 100 milhões de hectares, embora representem apenas 0,5% (isto é, quase um milhão de pessoas) da população total do país. Destaca-se que os territórios históricos desses povos indígenas e comunidades tradicionais são os territórios antropizados nos quais se localizam as áreas ambientalmente mais conservadas do país, razão pela qual muitas delas vêm sendo destinadas a criação de unidades de conservação ambiental em detrimento dos direitos territoriais daqueles que por gerações souberam reproduzir seus meios de vida em harmonia com a natureza. Enquanto isso, a dinâmica expansiva do agronegócio degrada os ecossistemas, reproduzindo um padrão de ocupação agrária de terras sem gente e gente sem terra. (p. 19)

O Brasil é um dos países com maior desigualdade agrária do mundo. Enquanto 76% das terras agrícolas estão nas mãos do setor latifundiário, que produz alimentos e outras matérias-primas sob o modelo agroindustrial, a superfície restante (24%) cabe a 84% dos proprietários rurais: os agricultores familiares que se dedicam essencialmente a produzir alimentos. O paradoxo revelado recentemente, não apenas no Brasil, mas também no resto do mundo, é que os pequenos agricultores, isto é, os camponeses e agricultores familiares, geram 70% dos alimentos que são consumidos por uma população de 7,3 bilhões de indivíduos. […] O reconhecimento, o resgate e a revalorização das sabedorias tradicionais, tema central de nosso livro, tornam-se fundamentais no desenho agroecológico de modelos de produção de alimentos sadios, de pequena escala, que não sejam prejudiciais à saúde do planeta e dos seres humanos. No Brasil, há uma enorme sede de justiça agrária. No entanto, o futuro do campo exige não só uma melhor distribuição da propriedade da terra, mas também uma reconversão agrícola, tudo isso tendo como fundamento o reconhecimento da memória biocultural de seus povos indígenas, assim como de suas culturas tradicionais.

O trabalho realizado por um número crescente de pesquisadores, técnicos, comunidades, organizações sociais, ONGs e órgãos governamentais tem aberto um campo fértil para a transição agroecológica no Brasil e em outras partes do planeta. Nesse processo, a emergência política de povos e comunidades tradicionais nos âmbitos urbano e rural abre caminhos para o pleno reconhecimento da estratégica importância das práticas de manutenção, revalorização e adaptação híbrida contidas na memória biocultural desses e outros atores políticos.

Certamente surgem tensões neste percurso de querer demonstrar a vigência de outros modos de habitar o planeta e de suas epistemologias até hoje subjugadas. No entanto, não restam dúvidas de que o trabalho para dar visibilidade à íntima relação existente entre a memória biocultural e a Agroecologia de nossos países latino-americanos teve como base o pioneirismo de nossos colegas e irmãos e irmãs brasileiras que nos têm ajudado a ampliar nossas esperanças, construindo de forma participativa e inclusiva outros mundos possíveis. (p. 21)

Introdução

A memória da espécie humana pode ser dividida em, pelo menos, três tipos: genética, linguística e cognitiva, sendo expressa na variedade ou diversidade de genes, línguas e conhecimentos, ou sabedorias. As duas primeiras expressões de heterogeneidade do ser humano, que têm sido suficientemente documentadas por meio da pesquisa genética e linguística, permitem traçar a história da humanidade, situando-a em diferentes contextos espaciais, ecológicos e geográficos. A terceira, muito menos explorada, sintetiza e explica essa história, ao revelar as maneiras como os diferentes segmentos da população humana foram se adaptando à grande variedade de condições (especiais, concretas, específicas, dinâmicas e únicas) da Terra.

As duas primeiras dimensões certificam uma história entre a humanidade e a natureza, enquanto a terceira oferece todos os elementos para compreender, avaliar e qualificar essa experiência histórica. Em conjunto, testemunham uma série de recordações, ou seja, configuram um arquivo histórico ou, em suma, uma memória. A busca pela memória de nossa espécie em todos os cantos do mundo acaba por reconhecer que, hoje, ela pode ser encontrada em meio às chamadas sociedades tradicionais e, mais especificamente, entre os povos indígenas do mundo. (p. 23-4)

O que é memória biocultural?

Antes de sermos seres sociais, fomos, somos e continuaremos a ser uma espécie biológica a mais dentro do rol da diversidade natural composta por milhões de organismos, pois à nossa essência animal foi adicionada, sem substituí-la, o traço social. Nós, humanos, somos essencialmente seres sociais que continuam existindo não apenas por seus vínculos societários, mas também por seus vínculos com a natureza, uma dependência que é tão universal quanto eterna. Na perspectiva do tempo geológico, que se mede em períodos de milhões de anos, toda espécie sobrevive em função de sua capacidade de continuar a aprender com a sua experiência adquirida ao longo do tempo.

Apesar de seu tamanho descomunal (o número de membros hoje se aproxima dos 7,3 bilhões), de sua linhagem excepcional (cujas principais características são o tamanho de seu cérebro e o advento de uma consciência) e de seu poder de transformar o hábitat planetário (resultado do enorme desenvolvimento de conhecimentos e tecnologias), a espécie humana ainda precisa, para sobreviver e superar seus desafios atuais, de uma memória que lhe informe sobre sua passagem pelo planeta durante os últimos 200 mil anos.

Se o Homo sapiens conseguiu permanecer, colonizando e expandindo sua presença na Terra, é porque foi capaz de reconhecer e aproveitar os elementos e processos do mundo natural, um universo que encerra uma característica essencial: a diversidade. Essa habilidade se deve à manutenção de uma memória, individual e coletiva, que conseguiu se estender pelas diferentes configurações societárias que formaram a espécie humana. Esse traço evolutivamente vantajoso da espécie humana tem sido limitado, ignorado, esquecido ou tacitamente negado com o advento da modernidade, que constituiu uma era cada vez mais orientada pela vida instantânea e pela perda da capacidade de recordar. (p. 27-28)

Embora, estritamente falando, o número de línguas não seja equivalente ao de culturas, o critério linguístico pode ser usado para fazer um cálculo preliminar da diversidade cultural: quase 7 mil línguas. Trata-se de uma cifra conservadora se levarmos em conta que, antes da expansão colonial europeia, que começou no século XV, o número de línguas chegou a 12 mil, atingindo o auge da diversificação cultural da humanidade, e considerando os fenômenos de extinção cultural na África, Ásia e América Latina. (p. 32-33)

A modernidade, pelo menos a que agora se expande por todos os cantos da Terra, raramente tolera outra tradição que não seja a sua, e, consequentemente, as formas modernas de uso dos recursos geralmente oprimem toda forma tradicional de manejo da natureza, incluindo os conhecimentos utilizados. (p. 34)

Onde se localiza a memória biocultural?

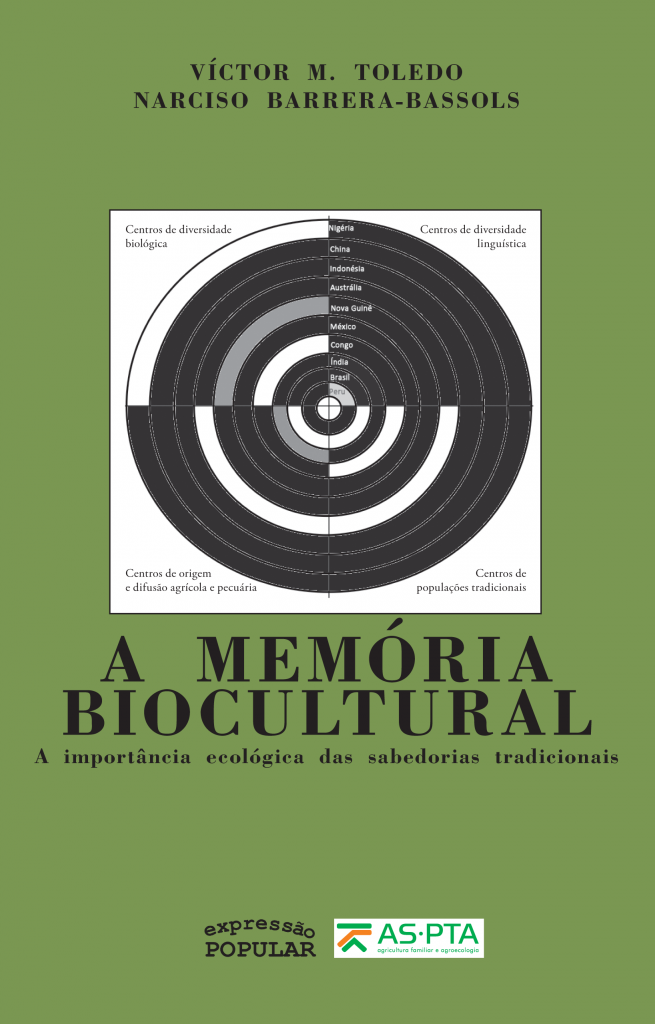

[…] Os campos em que hoje encontramos informações para conduzir esta análise são os da diversidade biológica, da diversidade linguística e da diversidade agrícola (e pecuária). Estas, por sua vez, podem ser correlacionadas com a distribuição das sociedades rurais tradicionais, que, em teoria, constituem os agrupamentos da espérie humana cujas atividades se baseiam em formas de manejo da natureza não industriais e em formas de conhecimento não científico, ou seja, em expressões que remontam a um passado distante.

Estudos conduzidos nas áreas das ciências sociais e das ciências naturais, sob os mais diversos enfoques, revelam a estreita ligação entre as diversidades biológica, cultural e agrícola em várias escalas, do nível global ao local. (p. 43)

Os centros da diversidade linguística

Cada língua falada representa um modo único de compreender a experiência humana, o universo natural e o mundo inteiro. Os idiomas resumem toda a pluralidade da humanidade. Como um código de ação social, a linguagem é usada pelos seres humanos para estabelecer um diálogo negociado com o mundo social e o mundo natural (Unesco, 1996). A linguagem é uma construção sociocultural que confere significado às representações, aos discursos e às negociações. Por outro lado, como um instrumento dialógico, ela constitui a ponte fundamental entre a cognição, o reconhecimento e o ato de nos reconhecer; uma ponte entre a diferença e o ato de nos diferenciar, o que é uma ponte para negociar a legitimidade e conseguir selar acordos (Bordieu; Wacquant, 1995).

O reconhecimento das diferenças é uma condição para o diálogo e para a construção de acordos entre diferentes pessoas e grupos sociais. A linguagem constitui a ferramenta essencial para a construção da diversidade cultural e é a matéria-prima da criatividade e do conhecimento humano. A dramática redução do número de línguas desgasta as bases dessa criatividade e conhecimento, o que acabará por produzir uniformidade nas culturas do mundo e, portanto, a irremediável redução da diversidade cultural (Harmon, 1996a; 1996b).

A diversidade linguística designa o número de línguas faladas em todo o mundo. A distribuição geográfica da diversidade linguística segue um padrão heterogêneo […]. Ela é o resultado da diversidade cultural e reflete as relações de dominação/subordinação e resistência/hibridização entre diferentes indivíduos, sociedades e civilizações. (p. 46)

Não há consenso sobre o número de línguas faladas no mundo. Gordon (2005) reconhece um total de 6,7 mil, enquanto Harmon (1995) registrou 6.207. (p. 47)

O ato de mudar uma língua tradicional para falar uma língua dominante constitui o maior processo de extinção da diversidade linguística (Harmon, 1995; Maffi, 1998; 1999). A homogeneização linguística causou a perda de 15% das línguas no século XVI (Bernard, 1992). A aceleração desse processo pode resultar na perda de 90% dos idiomas no decorrer deste século. Especialistas estimam que entre 6% e 11% de todos os idiomas podem ser considerados ameaçados de extinção (Krauss, 1992).

A padronização linguística obtida pelo uso das línguas oficiais é mais bem entendida quando se considera um idioma como instrumento importante nas relações de poder, e não apenas como uma fonte de comunicação (Bordieu, 1982; Wacquant, 1995). A assimilação linguística está associada à conquista, ao colonialismo, ao neocolonialismo e à difusão da religião. […]

Quatro são os padrões mais aparentes e notáveis identificados no processo de diversificação linguística: (1) os países considerados megadiversos linguisticamente (nove no total) concentram pelo menos metade das línguas do mundo; (2) esses países estão localizados no cinturão intertropical e abrangem três das zonas agroecológicas mais vulneráveis à degradação ambiental: o trópico úmido, as zonas quentes semidesérticas e as regiões altas, secas e frias; (3) cerca de 0,2% da população mundial (menos de 10 milhões de pessoas) concentra mais de 50% da diversidade linguística do planeta; (4) muitas línguas endêmicas, ameaçadas de extinção, encontram-se nesses hotspots linguísticos e em áreas rurais habitadas por comunidades indígenas. (p. 49-50)

Definindo a diversidade agrícola

[…] Essas adaptações particulares e específicas geraram uma série de variações e são o produto de um profundo conhecimento ecológico sobre as condições locais (incluindo microclimas e variações mínimas de solo e relevo, ritmos e ciclos naturais, interações entre organismos, fenômenos regulares e imprevistos etc) por parte daqueles homens e mulheres que mantêm e manejam essas variedades e raças. O produto final tem sido, depois de 10 mil anos de diversificação agrícola e pecuária, centenas de milhares de desenhos genéticos originais, criados por inúmeras culturas locais ao longo do tempo e do espaço. (54-55)

Onde estão as sociedades tradicionais?

O último componente da correlação que tentamos estabelecer não é de caráter biológico, cultural ou agrícola, mas social. Em todo o mundo, as áreas de confluência dos processos de diversificação biológica, linguística e agrícola são habitadas por sociedades tradicionais, que se caracterizam por serem grupos humanos rurais que não foram transformados peo fenômeno da modernização agrícola. Essas sociedades tradicionais podem ser consideradas herdeiras de uma longa linhagem cultural, que inclui milhares de línguas com distribuição restrita (endêmicas) e formas muito antigas, mas igualmente válidas, de conhecer e manejar a biodiversidade, tanto silvestre quanto domesticada. Em outras palavras, os membros dessas sociedades tradicionais são os verdadeiros atores ou agentes sociais a quem coube a tarefa de interagir com os mais ricos acervos de diversidade biológica do planeta. São eles que manejam e conservam a diversidade agrícola e que, juntos, falam mais de 6 mil idiomas, representando a maior parte da diversidade cultural da espécie. Como veremos, as sociedades tradicionais que reúnem os atributos que mencionamos aqui são os chamados povos indígenas. As seções seguintes são dedicadas a identificar e localizar esses povos no atual panorama geográfico do planeta. (p. 57)

A apropriação da natureza pelos produtores rurais

[…] No mundo contemporâneo, podemos diferenciar dois modos arquetípicos de apropriação dos ecossistemas: o modo agrícola, tradicional ou camponês, e o modo agroindustrial, ocidental ou moderno (Toledo et al., 2001). O primeiro teve origem há 10 mil anos, quando os seres humanos aprenderam a domesticar e a cultivar plantas e animais e a dominar certos metais, sendo por isso um produto da chamada revolução neolítica. Já o segundo modo surgiu apenas há cerca de 200 anos e é a expressão e o resultado da revolução industrial e científica.

Enquanto o primeiro faz uma apropriação de pequena escala, com altos níveis de diversidade, autossuficiência e produtividade ecológica, tendo como base o uso de energia solar e biológica, o segundo funciona em escalas médias e grandes, apresenta taxas muito altas de produtividade do trabalho, mas muito baixas em termos de diversidade e autossuficiência, e tem como principais fontes de energia os combustíveis fósseis (petróleo e gás), usados direta ou indiretamente em diversas tecnologias (máquinas, aparelhos elétricos, fertilizantes, pesticidas, entre outros).

Embora a tendência da maior parte da literatura sobre o assunto seja superestimar a superioridade tecnológica do modo agroindustrial – quase exclusivamente em função de sua alta produtividade do trabalho, que permite o aumento dos rendimentos e, consequentemente, do volume de bens obtidos por unidade de tempo ou de superfície (o fluxo obtido dos ecossistemas) –, uma abordagem socioecológica identifica outras nove características fundamentais que também devem ser consideradas como atributos de diferenciação entre esses dois modos (Toledo et al., 2002).

Ao incluir outros critérios, tais como escala, grau de autossuficiência, tipo de força de trabalho, sistemas de conhecimento e cosmovisão, além da fonte de energia e a produtividade ecológica e do trabalho, é possível fazer uma análise mais rigorosa desses dois modos historicamente configurados e altamente contrastantes. […]

De acordo com esta nova abordagem, a modernização rural ou o processo de transformação do modo tradicional, agrícola ou camponês para o modo agroindustrial ou moderno, que vem acontecendo em diferentes magnitudes, escalas e ritmos em grande parte do mundo durante as últimas décadas, não implica apenas um aumento significativo na produção excedente, mas também provocou profundos impactos sociais, econômicos, culturais e ecológicos. Entre estes, cumpre citar a expulsão de milhões de produtores tradicionais, a concentração da propriedade da terra, a desigualdade econômica, a destruição de culturas (formas de conhecimento e visões de mundo) e, especialmente, a superexploração dos solos, água e energia, a redução da biodiversidade, a poluição por agrotóxicos e a modificação dos processos ecológicos em nível local, regional e global. (p. 61-3)

Hoje, os exemplos de tamanhos de unidades produtivas em que se realizam as atividades primárias ou rurais são contrastantes. De um lado, há o caso da China, onde a propriedade rural é equitativamente distribuída e o tamanho médio das unidades de produção passou de 0,8 ha no início da reforma agrária (1949-1952) (Ling, 1991, p. 6) para 0,5 ha em meados dos anos 1980 (Bramall, 1993, p. 277). O outro extremo é bem ilustrado pelo caso do Brasil. O país detém o recorde de nação com a distribuição de terras mais desigual do planeta: 50 mil proprietários representam apenas 1% dos produtores rurais, mas dominam mais da metade das terras do vasto território brasileiro, enquanto estima-se que existam 12 milhões de trabalhadores sem terras (Robles, 2001). (p. 64)

A comparação entre as agriculturas tradicional, industrial e da Revolução Verde evidencia que a primeira é igualmente produtiva, além de ser mais complexa e diversificada quanto ao manejo e à conservação dos recursos locais, da biodiversidade e do germoplasma in-situ. […] Segundo Netting (1993, p. 3-4), essas unidades manejam seus recursos através de direitos comunais; sua produtividade por unidade de área é elevada e sustentável; o trabalho exige dedicação por períodos de tempo relativamente longos; e são os direitos hereditários que determinam quem pode permanecer e ter autorização para trabalhar na terra. Todos esses fatores representam as características fundamentais dos pequenos produtores. (p. 68)

Os povos indígenas

É possível propor uma distinção ainda mais fina e transcendente, dentro da população considerada tradicional, ao fazer a identificação dos povos indígenas. Estima-se que entre 5 e 6 mil do total de línguas registradas no mundo são faladas apenas por conjuntos com um milhão ou menos de indivíduos, e estes são geralmente os pertencentes aos chamados povos indígenas. Assim, eles representam entre 80% e 90% da diversidade cultural do planeta. A população indígena do mundo chega a mais de 300 milhões, vive em cerca de 75 dos 184 países do planeta e habita praticamente todos os principais biomas da Terra, especialmente os ecossistemas terrestres e aquáticos menos perturbados (Burger, 1987; Toledo, 2001).

Os povos indígenas, também chamados povos tribais, aborígenes ou autóctones, minorias nacionais ou povos originários, podem ser mais bem definidos a partir de oito critérios elencados a seguir: (1) são descendentes dos primeiros habitantes de um território que foi conquistado; (2) são povos intimamente ligados à natureza por suas cosmovisões, conhecimentos e atividades produtivas, tais como agricultores permanentes ou nômades, pastores, caçadores e coletores, pescadores ou artesãos, que adotam uma estratégia de uso múltiplo de apropriação da natureza; (3) praticam uma forma de produção rural de pequena escala e de trabalho intensivo, que produz pouco excedente e opera por meio de sistemas com pouco ou nenhum aporte de insumos externos e baixo consumo de energia; (4) não mantêm instituições políticas centralizadas, organizam sua vida em nível comunitário e tomam decisões por consenso; (5) compartilham língua, religião, valores morais, crenças, vestimentas e outros critérios de identidade étnica, bem como estabelecem uma relação profunda (material e espiritual) com um determinado território; (6) têm uma visão de mundo diferente, e mesmo oposta à que prevalece no mundo moderno (urbano e industrial), ao assumirem uma conduta não materialista de custódia da Terra, que consideram sagrada, e de apropriação do recursos naturais por meio de trocas simbólicas; (7) geralmente vivem subjugados, explorados ou marginalizados pelas sociedades dominantes; e (8) são compostos por indivíduos que se autoidentificam como indígenas. Com base no percentual da população total identificada como pertencente a uma ou várias culturas indígenas, é possível reconhecer um grupo de nações com uma forte presença desses povos: Papua Nova Guiné (77%), Bolívia (70%), Guatemala (47%), Peru (40%), Equador (38%), Mianmar (33%), Laos (30%), México (12%) e da Nova Zelândia (12%). Por outro lado, o número absoluto de pessoas reconhecidas como indígenas permite identificar os países com grandes populações indígenas, como Índia (mais de 100 milhões) e China (entre 60 e 80 milhões). (p. 68-70)

Povos indígenas e biodiversidade

A evidência científica mostra que não há praticamente nenhum recanto do planeta que não tenha sido habitado, modificado ou manipulado ao longo da história. Embora aparentemente virgens, muitas das últimas áreas silvestres, por mais remotas ou isoladas, são hoje habitadas por grupos humanos ou pelo menos o foram por milênios (Gómez-Pompa; Kaus, 1994). Os povos indígenas vivem em territórios – sobre os quais têm direitos reais ou implícitos – que em muitos casos apresentam níveis excepcionalmente elevados de biodiversidade. A diversidade cultural humana em geral está associada às principais concentrações de biodiversidade que restam sobre a Terra, e tanto a diversidade cultural quanto à biológica estão ameaçadas ou em perigo. (p. 70)

[…] Com uma população de pouco mais de 250 mil habitantes, os índios do Brasil se distribuem por 565 territórios, abrangendo uma área de mais de 100 milhões de hectares, principalmente na bacia amazônica. Em suma, em escala global, estima-se que a área total sob controle indígena provavelmente atinja entre 12% e 20% da superfície terrestre.

[…] É notável também a forte presença de povos indígenas no Brasil, na Indonésia e no Zaire, que juntos reúnem 60% de todas as florestas tropicais do mundo. (70-71)

A importância das práticas conservacionistas dos povos indígenas

Na cosmovisão indígena, cada ato de apropriação da natureza tem que ser negociado com todas as coisas existentes (vivas e não vivas) por meio de diferentes mecanismos, tais como rituais agrícolas e diversos atos xamânicos (trocas simbólicas). Assim, os humanos são vistos como uma forma particular de vida, que participa de uma comunidade mais ampla de seres vivos regidos por um único conjunto de regras de conduta.

Paralelamente, as sociedades indígenas detêm um repertório de conhecimento ecológico que geralmente é local, coletivo, diacrônico e holístico. De fato, como elas possuem uma longa história de utilização dos recursos, criaram sistemas cognitivos sobre os próprios recursos naturais de seu entorno, que são transmitidos de geração para geração. A transmissão desse conhecimento se faz através da linguagem, e é por isso que o corpus é geralmente um conhecimento não escrito. A memória é, portanto, o recurso intelectual mais importante entre as culturas indígenas ou tradicionais (Toledo, 2005).

O conhecimento indígena é holístico porque está instrinsecamente ligado às necessidades práticas de uso e manejo dos ecossistemas locais. Embora o conhecimento indígena se baseie em observações em escala geográfica bastante restrita, ele deve fornecer informações detalhadas sobre todo o cenário representado pelas paisagens específicas em que os recursos naturais são usados e manejados. As mentes indígenas, portanto, não só têm informações detalhadas sobre as espécies de plantas, animais, fungos e alguns microorganismos, mas também reconhecem os tipos de minerais, solos, água, neve, topografia, vegetação e paisagens.

Da mesma forma, como veremos, o conhecimento indígena não se restringe aos aspectos estruturais da natureza ou a objetos ou componentes e sua classificação (etnotaxonomias), mas abrange também dimensões dinâmicas (de padrões e processos), relacionais (ligadas às relações entre os elementos ou eventos naturais) e utilitárias dos recursos naturais. (p. 72-3)

No contexto de uma racionalidade econômica em que predominam os valores de uso, os produtores são forçados a adotar uma estratégia que maximize a variedade de produtos gerados para suprir as necessidades da unidade familiar ao longo do ano. E esse é o principal traço da unidade de produção tradicional ou indígena. Na dimensão espacial, os camponeses manipulam a paisagem natural de modo a manter e promover duas características ambientais: a heterogeneidade espacial e a diversidade biológica. (p. 75)

Implicações ecológicas da estratégia indígena

Uma estratégia de usos múltiplos como a adotada pelo produtor tradicional, que se caracteriza por um sistema integrado de práticas produtivas e se expressa no espaço comum como uma paisagem diversificada, tem várias vantagens do ponto de vista ecológico. Em primeiro lugar, constitui uma resposta à heterogeneidade ecogeográfica das paisagens, uma vez que geralmente o produtor indígena tende a manter ou estabelecer unidades de produção de acordo com as características e potencialidades das unidades de paisagem com as quais se depara.

Esse mosaico produtivo permite e promove, entre outras coisas, as interações biológicas, os mecanismos de regulação das populações de organismos, a estrutura trófica e a ciclagem de nutrientes. Em outra dimensão, favorece e até aumenta a diversidade biológica e genética expressa na riqueza de espécies e variedades de plantas e animais presentes nesse mosaico. Por exemplo, a variedade de espécies vegetais e animais encontrada em um fragmento de, digamos, mil hectares convertidos em um mosaico de paisagens (incluindo manchas de vegetação nativa) é maior do que em uma mesma extensão de terra que esteja coberta com sua vegetação original.

Além disso, a manutenção de policultivos agrícolas, silvícolas ou de peixes (e sua integração) aumenta a produtividade dos sistemas e reduz a incidência de plantas espontâneas e insetos-praga. Manter esses mosaicos produtivos também acarreta vantagens na dimensão temporal, uma vez que favorece um uso mais eficiente do esforço do produtor no decorrer do ciclo anual. De certa forma, essa estratégia permite conciliar a atividade produtora e os ciclos naturais (biológicos e físico-químicos) durante todo o ano. (p. 76-7)

Povos indígenas e regiões prístinas (intocadas)

Atualmente se reconhece que muitas das chamadas paisagens prístinas do planeta são, na verdade, paisagens antropogênicas, as quais são produto das atividades humanas que modificaram o entorno natural por várias gerações […]. A título ilustrativo, pode-se mencionar o caso das florestas tropicais, que não podem ser consideradas virgens ou como produto exclusivo da natureza, já que atualmente sabe-se que são o resultado do manejo realizado por seus habitantes durante milhares de anos. A história das florestas remonta à história dos seres humanos, e a história dos seres humanos reflete sua relação com as florestas, pois ambos fazem parte do mesmo mundo (Barreira-Bassols, 2003). (p. 79)

A sobreposição geográfica das diversidades biológica, linguística e agrícola

[…] a primeira correlação que se pode estabelecer entre a diversidade linguística e a diversidade biológica aparece em estatísticas globais, uma vez que nove dos doze principais centros de diversidade linguística também constam no registro da megadiversidade biológica, enquanto, de forma recíproca, nove dos países com a maior riqueza de espécies e endemismos também figuram na lista das nações com o maior número de línguas endêmicas. (p. 81-2)

Os conhecimentos tradicionais: a essência da memória

Nos ambientes acadêmicos da ciência moderna, os pesquisadores aprendem a entender as técnicas, a inventariar as espécies utilizadas e a desvendar os sistemas de produção, energia e abastecimento por meio dos quais os grupos humanos se apropriam da natureza. Mas raramente são ensinados a reconhecer a existência de uma experiência, de certa sabedoria, acumulada nas mentes de milhões de homens e mulheres que diariamente manejam a natureza utilizando justamente essas técnicas, essas espécies e esses sistemas. Hoje, no alvorecer de um novo século, esses homens e mulheres ainda configuram a maior parte da população dedicada a se apropriar dos ecossistemas do planeta. E acreditamos que é justamente por essa omissão e esquecimento por parte da pesquisa científica – obra e fundamento da modernidade – que a civilização industrial fracassou em sua busca por realizar um manejo adequado da natureza.

Essa colocação nos leva a reconhecer a existência de duas tradições intelectuais, cada uma com origens, características e capacidades diferentes. Se, por um lado, o Ocidente concebeu formas de compreender a natureza e de se articular com ela, cujas origens remontam apenas ao início da Revolução Industrial, por outro, sabemos que na maior parte do mundo existem, de forma paralela, outras modalidades de relação com a natureza que, embora originadas há milhares de anos, encontram-se presentes no mundo contemporâneo. Essas modalidades de articulação com a natureza de origem pré-moderna ou, se preferir, pré-industrial, encontram-se em mais de 6 mil culturas não ocidentais (os povos tradicionais) que existem neste início de milênio nas áreas rurais de diversas nações e que, por resistência ou marginalização, conseguiram evitar a expansão cultural e tecnológica do mundo industrial (Maffi, 2001).

Esses redutos ainda conservam valores civilizatórios tradicionais ou não modernos em sua contínua interação com a natureza. Essa outra tradição intelectual do ser humano, cuja vigência enquanto combinação de teoria e ação perante o universo natural passou despercebida até muito recentemente, não somente é anterior àquela criada pelo Ocidente, como remonta à própria origem da espécie humana. Como iremos demonstrar, ela constitui outra forma de apropriação ao mundo da natureza. Chegamos assim a uma conclusão determinante: que entre os seres humanos não há uma, mas duas formas de relacionamento com a natureza. Há, portanto, não apenas uma, mas duas ecologias. [Comentário meu: só duas??? Colocar tudo num mesmo saco não seria homegeneizar tamanha – e enfatizada – diversidade?]

Essa percepção da existência de duas formas de tradição intelectual tem sido registrada por alguns autores tanto do campo da sociologia da ciência, como Latour (1993), quanto da filosofia, como Feyerabend (1982), que as chamou de conhecimento abstrato e conhecimento histórico. Já para Villoro (1982), é necessário fazer uma distinção entre o conhecer e o saber.

Entretanto, foi Lévi-Strauss, em seu livro El pensamiento salvaje (1962, p. 32) quem estabeleceu de forma taxativa uma distinção clara entre o que denominou a ciência neolítica e a ciência moderna:

[…] para elaborar técnicas, muitas vezes longas e complexas, que permitem cultivar sem terra ou sem água; para transformar grãos ou raízes tóxicas em alimentos ou ainda utilizar essa toxicidade para a caça, a guerra ou o ritual, não duvidemos de que foi necessária uma atitude de espírito verdadeiramente científico, uma curiosidade assídua e sempre alerta, uma vontade de conhecer pelo prazer de conhecer, pois apenas uma pequena fração das observações e experiências (sobre as quais é preciso supor que tenham sido inspiradas antes e sobretudo pelo gosto do saber) podia fornecer resultados práticos e imediatamente utilizáveis.

Mas por que o conhecimento científico é tão recente enquanto grandes conquistas da humanidade existem há, pelo menos, 10 mil anos? A essa questão, que denominou de paradoxo neopolítico, Lévi-Strauss responde:

O paradoxo admite apenas uma solução: é que existem dois modos diferentes de pensamento científico, um e outro funções, não certamente estádios desiguais do desenvolvimento do espírito humano, mas dois níveis estratégicos em que a natureza se deixa abordar pelo conhecimento científico – um aproximadamente ajustado ao da percepção e ao da imaginação, e outro deslocado; como se as relações necessárias, objeto de toda ciência, neolítica ou moderna, pudessem ser atingidas por dois caminhos diferentes: um muito próximo da intuição sensível e outro mais distanciado (1962, p.33).

(…) Essa ciência do concreto devia ser, por essência, limitada a outros resultados além dos prometidos às ciências exatas e naturais, mas ela não foi menos científica, e seus resultados não foram menos reais. Assegurados 10 mil anos antes dos outros, são sempre o substrato da nossa civilização (1962, p. 35). [Comentário meu: não foi ou não é? Está num passado distante, o qual vemos por uma vitrine do museu, ou vive nas culturas??]

Ao acatar a proposta de Lévi-Strauss, teríamos que aceitar a existência de pelo menos três principais modalidades de conhecimento ao longo da história humana: uma ciência paleolítica, anterior ao advento da agricultura e da pecuária, uma ciência neolítica, de 10 mil anos atrás, e uma ciência moderna, cuja idade remonta há apenas 300 anos, período no qual foram fundadas as primeiras sociedades científicas na Inglaterra e na França. (p. 85-7)

Esse interesse pelas formas de manejo tradicionais viu-se refletido no novo campo da agroecologia (Altieri, 1987 e outras publicações) […]. (p. 90)

Para realizar uma apropriação correta dos recursos locais tem sido necessário contar com um sistema cognitivo, uma vez que a toda práxis corresponde sempre um corpus de conhecimento (assim como a toda vida material corresponde uma vida simbólica). Portanto, é preciso explorar esse corpus, quer dizer, a soma e o repertório de signos, símbolos, conceitos e percepções do que se considera o sistema cognitivo tradicional. “A existência do corpus é real, e seu lócus está no conjunto das mentes ou memórias individuais; seu registro é mnemônico e, portanto, a sua existência é implícita” (Barahoma, 1987, p. 173). A transmissão desse conhecimento se faz, assim, através da linguagem e, até onde sabemos, não precisa da escrita, isto é, trata-se de um conhecimento ágrafo, o que tem levado Barahona (op. cit., p. 172) a afirmar que a memória é o recurso mais importante da vida tradicional. Sendo um conhecimento que se transmite no espaço e no tempo através da linguagem, esta se configura e responde a uma lógica diferente: a da oralidade. (p. 92)

Na dimensão do tempo (ou histórica), o conhecimento retido por um único informante constitui a síntese de pelo menos três vertentes: i) a experiência historicamente acumulada e transmitida através de gerações por uma cultura rural determinada; ii) a experiência socialmente compartilhada pelos membros de uma mesma geração (ou de um mesmo tempo geracional); e iii) a experiência pessoal e particular do próprio agricultor e de sua família, adquirida pela repetição do ciclo produtivo (anual) e gradativamente enriquecida por variações, eventos imprevistos e surpresas diversas. Essa variação temporal é resultante do grau de alcance dos conhecimentos oralmente transmitidos. O saber tradicional é compartilhado e reproduzido por meio do diálogo direto entre o indivíduo, seus pais e avós (com vista ao passado), bem como entre o indivíduo e seus filhos e netos (em relação ao futuro). (p. 94)

A velocidade de renovação de indivíduos pode ser apreciada na própria conformação do grupo doméstico, que, normalmente, conta com três gerações: uma que sabe mais do que consegue trabalhar ou mais do que é capaz de atuar; outra que pratica o que vem observando; e uma terceira, que aprende no mesmo ritmo que seu corpo se desenvolve para chegar a ter a capacidade de ação exibida pela geração intermediária (…).

Em suma, o saber do camponês é obtido através da relação heterogênea entre grupo doméstico e grupo de trabalho, seja em uma comunidade ou em instâncias superiores. O conhecimento sobre o sistema de trabalho, a epistemologia, é resultado dessa interação em que a lógica indutiva é aprendida na medida em que se vê e se escuta, para depois poder dizer, explicar e devolver o conhecimento ao longo das relações de parentesco e vizinhança (Iturra, 1993, p. 135).

A permanência da sabedoria tradicional ao longo do tempo (dezenas, centenas e milhares de anos) pode ser visualizada como uma sucessão de espirais, não livre de alterações, crises e turbulências. Esse contínuo histórico revela um formidável mecanismo de memorização, isto é, de representação, formação e manutenção de lembranças, que, no fundo, expressa um certo código de memória. No longo prazo, essa memória coletiva circunscrita à identidade de cada povo ou lugar se torna uma memória de espécie quando se generaliza e se visualiza como mais uma variação de uma lembrança genericamente compartilhada. Essa lembrança de longo alcance, por sua vez, encontra seu suporte na dupla estrutura biológica e cultural de todo ser humano, nesse caso representada pela variação ou diversidade genética e linguística.

A convalidação desse processo se expressa, naturalmente, na práxis, isto é, no êxito das práticas que permitem tanto ao agricultor individual como à sua coletividade cultural sobreviver ao longo do tempo sem destruir ou deteriorar sua fonte original de recursos locais. A compreensão desse processo nos fornece elementos suficientes para questionar o conceito de tradicional que tem sido frequentemente aplicado a esse conhecimento, pois, na realidade, cada produtor ou coletividade está lançando mão de um conjunto de experiências que são tão antigas como atuais (existiram e existem), da mesma forma que são tão coletivas quanto pessoais. [Comentário meu: mas isso não seria característica de qualquer tradição viva? Talvez o problema esteja na maneira hegemônica de se encarar o conceito de tradição, como algo morto e estagnado]. Trata-se, na verdade, de uma tradição moderna, ou de uma síntese entre tradição e modernidade; perspectiva que, ao ser negligenciada pelos pesquisadores, tem servido para manter a falsa ideia de inoperância e inviabilidade contemporânea dessas tradições, e, naturalmente, para justificar de forma automática o que se considera moderno. (p. 95-6)

Os conhecimentos astronômicos

Em geral, a observação dos corpos celestes permite que o agricultor tradicional faça o registro do tempo. Os ciclos discernidos no movimento dos astros dão origem a calendários astronômicos, que operam como relógios celestes. O ciclo anual formado a partir das posições dos astros está assim relacionado ao regime de chuvas; o nível dos rios, lagos e outros corpos d’água; os recursos e as fases agrícolas, pecuárias, pesqueiras e de coleta e caça; e diversos fenômenos biológicos, como a floração e a frutificação das plantas ou os ciclos da vida das espécies animais (terrestres e aquáticas). Em sua outra dimensão, o calendário astronômico coincide com o calendário ritual e, em geral, com a cosmologia.

Embora a etnoastronomia constitua um campo relativamente pouco explorado (se comparado, por exemplo, com a etnobiologia), existem regiões e culturas que têm merecido uma atenção especial por parte de vários pesquisadores. É o caso da várias regiões sul-americanas, como a Bacia Amazônica e do Orinoco e a região andina (ver o conjunto de ensaios de Arias de Greiff; Reichel Dolmatoff, 1987; Urton, 1978; 1987; Valladolid-Rivera, 1992). Nos Andes, inclusive, fala-se de uma agroastronomia (Valladolid-Rivera, 1992), uma vez que vários estudos têm demonstrado o uso da comunidade de astros, isto é, o uso do conhecimento sobre os ciclos sideral, lunar e solar para decifrar as mudanças climáticas anuais, bem como para estabelecer calendários agrícolas (especialmente os da batata e do milho) e algumas práticas pecuárias. Existem evidências líticas, arquitetônicas, têxteis e cerâmicas que comprovam a existência dessa agroastronomia andina há pelo menos 4 mil anos (Urton, 1978; Earls, 1989; Valladolid-Rivera, op. cit.), o que talvez seja o resultado de uma civilização que tem vivido muito próxima do céu, em altitudes que vão dos 2 aos 5 mil metros acima do nível do mar. (p. 99-100)

O que são as sabedorias tradicionais? Uma abordagem etnoecológica

Conhecimento e sabedoria

O conhecimento e a sabedoria (cognoscere e scire, em latim; connaître e savoir, em francês; conocer e saber, em espanhol; kennen e wissen, em alemão etc) constituem dois modelos ideais e dominantes de conhecer a realidade (Villoro, 1982), uma distinção que o idioma inglês estranhamente não registra. Já Russel (1918) os distingue como dois sistemas cognitivos, referindo-se ao conhecimento como conhecimento por descrição e à sabedoria como conhecimento por finalidade. Ambos são formas de crer, reconhecer e significar o mundo. Ambos são mantidos, modelados, construídos e legitimados por meio de práticas individuais e sociais, as quais influenciam a sua construção de forma qualitativa (Barrera-Bassols, 2003).

O conhecimento se constrói sobre bases científicas compartilhadas por determinada comunidade epistêmica: teorias que, juntamente com postulados observáveis e relacionais, produzem um conjunto de proposições fundamentadas em um raciocínio suficientemente objetivo. A sabedoria é menos arraigada em conceitos epistêmicos, já que se baseia em conhecimentos diretos, empíricos e repetitivos sobre as coisas. As cosmologias desempenham um importante papel como comunidades epistêmicas, embora sejam compartilhadas de forma restrita entre certas comunidades eruditas.

A abstração e a concreção do raciocínio ocorrem de maneira diferenciada em cada sistema cognitivo. O conhecimento está baseado em teorias, postulados e leis sobre o mundo e, portanto, supõe-se que seja universal, sendo fortalecido mediante autoridade. A sabedoria, por sua vez, baseia-se na experiência concreta e em crenças compartilhadas pelos indivíduos acerca do mundo que os rodeia, sendo mantida e fortalecida mediante testemunhos.

A forma como cada sistema cognitivo é colocado em prática também é contrastante. A aplicação do conhecimento com base na autoridade se realiza de uma maneira impessoal e indireta, visando conferir sentido ao mundo, enquanto a sabedoria, como testemunho, tem como raiz a experiência pessoal e direta com o mundo. A diferença entre um cientista e um sábio reside no fato de que não é necessário ser um sábio para conduzir um trabalho científico ou, dito de outra forma, nem todo científico é um sábio. O conhecimento se adquire via capacitação e profissionalização. O sábio, ao contrário, não tem necessidade de formular teorias gerais sobre as coisas, mas aproveita a sua própria experiência pessoal e seus conhecimentos empíricos sobre elas. A sabedoria se adquire através da experiência cotidiana e da forma de viver e ver as coisas.

Se o conhecimento é, por definição, uma crença fundamentada nas bases de um raciocínio objetivo, a sabedoria é, por definição, um raciocínio sustentado na experiência pessoal e nas crenças mais ou menos aceitas. Por outro lado, a objetivação e a subjetivação da realidade desempenham um papel diferente em ambos os modos cognitivos. O conhecimento confere objetividade às coisas para tentar separar ou manter distância das emoções e do valor delas. Separa-se mente e matéria, fato e valor, cultura e natureza, sendo esta concebida como um mundo externo a ser objetivado por meio de fatos. (p. 129-30)

Já a sabedoria, que é um tipo de éthos, não faz uma separação drástica entre a mente e a matéria, uma vez que tanto os valores quanto os fatos conformam uma unidade na experiência do indíviduo. A intuição, as emoções, os valores morais e éticos se encontram embebidos na forma de ver as coisas. A natureza e a cultura formam parte do mesmo mundo; os fatos e os valores se conectam para ver as coisas. A garantia de um juízo correto é a experiência pessoal compartilhada no interior de uma determinada comunidade cultural. (p. 131)

A comparação entre os saberes locais e a ciência ocidental também acaba sendo ainda mais comprometida pela forma como os cientistas percebem a própria ciência e a si mesmos. Uma mistificação ocorre sutilmente quando se compara a ciência, considerada um estágio superior, com outros sistemas cognitivos, da mesma forma quando se compara os cientistas, considerados experts, com os criadores ou produtores de outras formas de conhecimento consideradas vulgares (criadas pelo vulgo). A ciência se desvirtua em função da própria execução de sua prática acadêmica e pelas relações de poder desenvolvidas em meio às instituições científicas, as mesmas que tentam validar seus próprios objetivos e impor sua verdade.

[…] Essa condição se explica pelo fato de que as pessoas que possuem os saberes locais não tiveram o poder necessário para influenciar o curso da história. O que os povos indígenas, e algumas sociedades rurais, mantiveram foi uma atitude de permanente resistência local frente aos efeitos da dominação produzidos por aqueles que possuem e aplicam o conhecimento científico. (p. 135-6)

A sabedoria tradicional: uma aproximação etnoecológica

Natureza, cultura e produção são, então, aspectos inseparáveis que permitem a construção dos saberes locais, os mesmos que se baseiam nas experiências individuais e sociais desenvolvidas em contextos locais dinâmicos regulados pelas instituições sociais. Os saberes locais são sistemas de conhecimento holísticos, acumulativos, dinâmicos e abertos, que se constroem com base nas experiências locais transgeracionais e, portanto, em constante adaptação às dinâmicas tecnológicas e socioeconômicas.

Os saberes locais incorporam uma visão monista do mundo, de modo que a natureza e a cultura são aspectos que não podem ser separados. Embora os saberes locais sejam adquiridos por meio de um processo de aprendizagem que se vive de forma diferenciada, dependendo da idade e do sexo, o total dos conhecimentos coletivos deve ser entendido como uma teoria social ou como uma epistemologia local sobre o mundo circundante (Barreira-Bassols, 2003). (p. 138)

Como a realidade muda constantemente, de acordo com as circunstâncias, a percepção e a organização mental sobre o mundo natural, ela não é fixa nem estática, mas polissêmica, multidimensional e polivalente. Os vários níveis de organização mental sobre o mundo dependem das circunstâncias e das necessidades individuais, familiares e comunitárias. A partir dessa perspectiva, os saberes tradicionais não são sistemas estáticos, mas desenhos inovadores alimentados por redes sociais e suas relações internas e externas. A inovação, a adaptação e a adoção são processos dinâmicos sempre contextualizados em aspectos culturais particulares, que oferecem a seus atores locais um sentido de pertencimento a algum lugar.

Nos últimos 40 anos, um número crescente de estudiosos da antropologia ecológica, da etnobiologia, da geografia ambiental e da agronomia tem se dedicado a compreender mais plenamente as formas não ocidentais ou pré-modernas de apropriação da natureza. No entanto, a maioria desses primeiros esforços esteve marcada por uma tendência a analisar os saberes locais tendo como referência os parâmetros e padrões do conhecimento científico, a separar os saberes tradicionais (a cultura) de suas implicações práticas (a produção) e a identificar o conhecimento local, tradicional ou indígena como racionalmente puro e sem implicações nem conexões com o mundo subjetivo das crenças.

Assim, por exemplo, não se pode negar que a obsessão por encontrar o significado científico dos sistemas taxonômicos tradicionais teve uma enorme utilidade na revalorização do conhecimentos locais (Berlin, 1992), mas acabou desvirtuando a busca de sua verdadeira essência. Hoje, parece ser cada vez mais claro que entre as culturas rurais tradicionais e, especialmente, nas indígenas não existe uma classificação única para os elementos da natureza (plantas, animais, fungos, solos, águas, rochas, vegetação). Observa-se também que seus sistemas de classificação são feitos com inúmeros critérios, e que suas categorias têm vários significados e dimensões, ou seja, são multicriteriais e polissêmicos.

Para finalmente entender o significado e a função dos saberes ecológicos locais no contexto da apropriação pré-industrial da natureza, foi preciso esperar que fossem realizadas várias dezenas de estudos de caso. Atualmente, parece que ficou evidente que os saberes locais, para serem corretamente compreendidos, devem ser analisados a partir de suas relações tanto com as atividades práticas quanto com o sistema de crenças da cultura ou do grupo humano ao qual pertence (Berkes, 1999). Caso contrário, pode-se incorrer no erro de chegar a uma compreensão descontextualizada desses saberes, reproduzindo uma tendência própria da pesquisa convencional: a de separar o objeto de estudo de suas relações com o todo (holon) dentro do qual está imerso. (p. 140-1)

A etnoecologia como análise do complexo kosmos-corpus-praxis

O surgimento e o desenvolvimento da etnoecologia, em função de seu enfoque holístico e multidisciplinar, têm permitido o estudo do complexo formado pelas crenças (kosmos), pelo sistema de conhecimentos (corpus) e pelo conjunto de práticas produtivas (práxis), o que torna possível compreender de forma cabal as relações que se estabelecem entre a interpretação (ou leitura), a imagem (ou representação) e o uso ou manejo da natureza e de seus processos (Toledo, 1992, 2002; Barrera-Bassols e Toledo, 2005).

A etnoecologia, como disciplina híbrida, aborda o estudo dos saberes locais e dos problemas convencionais ligados à separação do mundo em duas esferas: do natural e do social. Essa disciplina propõe um novo paradigma científico que se fundamenta na multiculturalidade; propõe também encontrar modos de vida sustentáveis, assim como valores, significados e ações que permitam estabelecer cenários de globalização alternativos. (p. 142)

Os etnoecólogos precisam então interpretar os modelos do mundo natural que os agricultores, as famílias e as comunidades tradicionais possuem, visando compreender, em toda a sua complexidade, as sabedorias locais. Paralelamente, eles também geram um modelo científico externo sobre o referido contexto local. O enfoque etnoecológico procura então integrar, comparar e validar ambos os modelos com o objetivo de criar diretrizes que apontem para a implementação de propostas de desenvolvimento local endógeno ou sustentável com plena participação dos atores locais.

Ao retomar e integrar as ações, os significados e os valores, o enfoque etnoecológico se foca nos aspectos éticos e morais em torno do manejo sustentável dos recursos naturais, no empoderamento dos atores locais e na produção de diversidades, buscando desafiar a suposta neutralidade do observador externo que garante a objetividade da ciência. Por essa razão, a etnoecologia não é apenas uma abordagem interdisciplinar ou holística, mas também desafia os paradigmas da ciência convencional, promove uma pesquisa participativa e, por isso, faz parte do que se conhece como ciência pós-normal (Funtowicz; Ravetz, 1998) ou ciência da complexidade (Morin, 2002). (p. 143-4)

Diante do exposto, esses ciclos de ciclos, na realidade, são processos em espiral, na medida em que a acumulação de experiências, memorizadas pelas mentes individuais e coletivas de determinada cultura, é transmitida através do tempo como círculos cada vez mais amplos, dando lugar a um processo de aperfeiçoamento que pode ser gradual ou súbito (como saltos), e que, visto hoje em dia, explica a impressionante acumulação de experiências verificada em muitas culturas locais.

A capacidade de memorizar, isto é, de lembrar eventos do passado para tomar decisões no presente, torna-se, então, um elemento fundamental não apenas na acumulação de experiências de um único ator produtivo, e que converte o que pareciam ser ciclos tediosamente repetitivos em movimentos espirais e ascendentes, mas também na socialização com outros indivíduos da mesma geração (memória coletiva ou compartilhada) e, o que é ainda mais importante, com indivíduos de outras gerações.

Dotado de seu complexo k-c-p, cada indivíduo que enfrenta o cenário que gira aperfeiçoa sua experiência a partir de três fontes de informação: o que lhe disseram (experiência historicamente acumulada), o que lhe dizem (experiência socialmente compartilhada) e o que observa por si mesmo (experiência individual). Sendo assim, trasmite às novas gerações uma experiência enriquecida e cada vez mais refinada. (p. 146-7)

Globalização, memória biocultural e agroecologia

Um dilema fundamental: agroindústria ou agroecologia?

A tragédia provocada pela agricultura industrial pode ser mensurada não apenas pela contaminação gerada pelos agroquímicos que utiliza (fertilizantes, fungicidas, herbicidas, inseticidas); pela transformação radical dos hábitats originais, convertidos em pisos de fábrica para os monótonos cultivos de uma única espécie; pelo desperdício contínuo de água, solos e energia; pela erosão da diversidade genética como consequência do uso de umas tantas variedades melhoradas; pelo aumento do risco imposto por organismos transgênicos; ou pela produção de alimentos perigosos e insanos; mas também, como temos visto, pelo impacto cultural de incalculáveis consequências: a destruição da memória tradicional representada pelos saberes acumulados durante 10 mil anos de interação entre a sociedade humana e a natureza.

Filha legítima da Revolução Industrial, engendrada nos recintos mais ortodoxos da ciência moderna, a agricultura industrializada se impôs em boa parte dos rincões do mundo passando por cima dos conhecimentos locais, os quais são vistos como atrasados, arcaicos, primitivos ou inúteis. Essa exclusão, que literalmente arrasa com a memória da espécie humana no que se refere a suas relações históricas com a natureza, não faz mais que confirmar um dos traços da modernidade industrial: seu desdém e, até mesmo, a sua irritação para com tudo aquilo considerado tradicional. Dessa forma, a ideologia do progresso, do desenvolvimento ou da modernização, que se apresenta como um mito supremo, está fundamentada na suposta superioridade do moderno, do mercado e da tecnologia e ciência contemporâneas sobre o tradicional. (p. 243-4)

O congelamento da memória: uma falsa saída

Nas últimas décadas, especialmente nos últimos anos, têm surgido vozes provenientes de círculos acadêmicos do mundo que, conscientes do valor das diversidades reconhecidas pela ciência, procuram a sua manutenção e proteção através de mecanismos externos, centralizadores e verticais. Assim são as ações, projetos e políticas orientados a preservar a biodiversidade por meio da definição de áreas naturais protegidas; a diversidade genética, mediante a coleta de genes em laboratórios centralizados; a diversidade linguística, através do trabalho de compilação de idiomas levado a cabo por um exército de linguistas, e de sua conservação em catálogos e dicionários; a variedade de germoplasma, por meio de bancos de sementes e sêmen, jardins botânicos, museus e parques zoológicos; e, enfim, as sabedorias locais ou tradicionais, por meio de documentação detalhada e exaustiva armazenada e manejada em bancos de informação. Cada uma dessas iniciativas tem sido iniciada ou encabeçada por projetos internacionais ou nacionais com origem nos países industrializados.

Todas essas ações remetem a essa obsessão pela réplica industrial, tecnológica e científica dos fenômenos naturais e culturais, que atingiu sua máxima expressão no experimento conhecido como Biosfera-2, que consistiu na construção e manutenção de uma imensa estufa em pleno deserto norte-americano, dentro da qual tentou-se reproduzir uma selva tropical úmida com suas principais espécies vegetais, animais e de microorganismos, mantidos ali por diversos processos e em um ambiente radicalmente carente de condições adequadas (fundamentalmente: falta de água e temperaturas baixas invernais). O experimento durou pouco, pois o sistema colapsou sem explicação, sendo abandonado anos depois.

Ainda que tais ações sejam legítimas e expressem boa vontade, elas padecem de uma mesma limitação: todas são medidas de salvamento ou emergenciais que tentam aliviar ou atenuar o processo de destruição das diversidades ocasionado pela maquinária global, que visa homogeneizar ou uniformizar o planeta e que busca o congelamento dos produtos gerados pelos processos bioculturais, mas não a manutenção dos processos em si. Essa postura equivale a um tipo de preservação por decreto, que, no fundo, não é mais que um forma de artificialização da natureza, tanto humana quanto não humana. A memória da espécie busca então se proteger desde e não com, ou seja, a partir das instituições centralizadas da civilização industrial, e não com os atores vivos e atuantes e seus cenários, que, em conjunto, mantêm viva essa memória (os povos indígenas e tradicionais e a biodiversidade silvestre e cultivada). (p. 244-5)

O historiador Morris Berman afirma em seu livro Cuerpo y espíritu: “A falácia do zoológico é que uma espécie pode ser tirada de um ecossistema e continuar sendo a mesma espécie. Essa é uma concepção atomística, uma extensão da filosofia mecanicista. (…) O zoológico é parte de um processo muito mais amplo engendrado pela sociedade industrial, que coloca a arte em galerias, a poesia entre as capas de um livro, os índios em reservas, os loucos e retardados em asilos e, ainda, tende a segregar os anciãos e as crianças dos adultos” (1992, p. 77). E o autor conclui citando as palavras de D. Phillips e S. Kaiser (ibid., p. 78): “Os zoológicos dão a falsa impressão de que as espécies podem ser salvas ainda que as silvestres sejam destruídas.”

[…] Hoje, existem no mundo 105 mil áreas naturais protegidas em 220 países, com uma extensão que equivale a 11,5% da superfície terrestre (World Databaseon Protected Areas Consortium 2005) […].

[…]

Cada vez com mais força, a criação de áreas naturais protegidas tem se convertido no objetivo central, por excelência, de toda política conservacionista em nível mundial. […]

[…] no mundo globalizado contemporâneo, é impossível conservar a biodiversidade sem levar em conta o conjunto de fatores sociais que a condicionam.

O tratamento meramente biológico da conservação da biodiversidade tem conduzido à manutenção de muitas falácias, que, por sua vez, têm contribuído para dar forma a certa visão biotecnocrática. Um primeiro conjunto de falsidades está relacionado ao imperativo moral, que busca e exige a conservação completa e total da biodiversidade, o que também tem conduzido a posições extremas, intolerantes, e coercitivas, que invocam o isolamento e a proteção de áreas naturais a qualquer custo, sobrepondo-se a qualquer impedimento ou interesse de ordem social, econômica, cultural ou política. (p. 246-8)

A crise da civilização industrial

Se pudéssemos falar de instintos suicidas e instintos de sobrevivência na espécie humana, sem dúvida alguma encontraríamos impulsos de autodestruição bem identificados nas ideologias racionalistas, mercantilistas e militaristas que inundam boa parte das visões do mundo atual. A crise da civilização industrial, por sua escala, intensidade e ritmo, é também uma crise da espécie humana. A globalização do fenômeno humano, que é um resultado da civilização indutrial, tem dado lugar também a processos de escala planetária. Já estamos presenciando o que McNeill (2000, p. 4) chamou de um gigantesco experimento sobre o qual se perdeu o controle; experimento que, conforme passa o tempo, vai ascendendo na escala de periculosidade e acentuando aquilo que o sociólogo alemão Ulrich Beck (2003) descreve como a sociedade do risco global.

O mundo moderno tem liberado enormes, ou melhor, gigantescas forças naturais e sociais. Mas isso tem acarretado um custo, um duplo preço a pagar: a violência intraespecífica (incluindo a marginalização social) e a destruição da natureza. Na sua compulsão pelo progresso e pela mudança, o mundo moderno teve que pagar um custo altíssimo, uma vez que seu principal mecanismo de criação de oportunidades, a rentabilidade econômica – fator que busca aumentar a produtividade e a eficiência –, encontra-se fincado em uma dupla exploração: a social e a natural. Mas, além disso, para estabelecer as novas bases do mundo atual, a civilização industrial teve que destruir experiências de muito longo alcance.

O acúmulo dessa ação de supressão permanente da memória histórica, individual e coletiva da espécie é o que impede, justamente, superar as suas próprias contradições. Sem a capacidade para encontrar as soluções, pela sua cegueira diante dos êxitos históricos alcançados pela tradição, a modernidade industrial se encontra cada vez mais num beco sem saída.

Visualizar modernidade alternativa significa, antes de tudo, recuperar a memória histórica, uma vez que só inovando a partir, e não em vez da experiência acumulada através do tempo, ou seja, da tradição, é que podemos criar um mundo duradouro. O pecado capital da civilização industrial tem sido o de tentar construir o mundo moderno sobre as (supostas) cinzas do existente. Não se trata, naturalmente, de implantar uma ideologia conservadora revestida com novas palavras ou termos. As diferenças conceituais são sutis, mas determinantes. É teórica e praticamente muito diferente inovar, isto é, criar novas estruturas (econômicas, tecnológicas, informáticas ou culturais) tomando como ponto de partida uma sequência de inovações anteriores acumuladas no tempo do que fazê-lo por meio da supressão, violenta ou pacífica, total ou parcial, imediata ou gradual, desses aportes prévios. Se é que isso poderia chegar a ser concretizado.

[…] Sob essa nova visão, as atuais comunidades indígenas, viventes e atuantes, constituem exemplos de estruturas socioculturais pertencentes a outra modernidade, na medida em que são o resultado de uma progressiva acumulação de experiências. Nelas têm operado mecanismos de memorização individual, familiar, comunitária e coletiva que lhes permitiram continuar se reproduzindo no tempo, mediante a apreensão, assimilação e, finalmente, agregação de elementos provenientes de sua exterioridade, tudo aquilo que lhes tem sido útil para a sua manutenção e perpetuação. (p. 252-4)